РамСпас поиск. Возвращение

РАМЕНЦЫ 95 ПОГРАНОТРЯДА

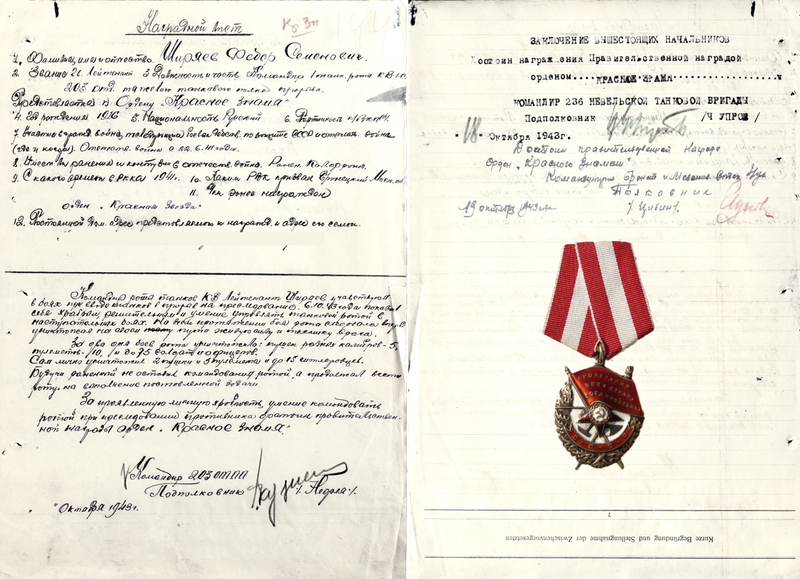

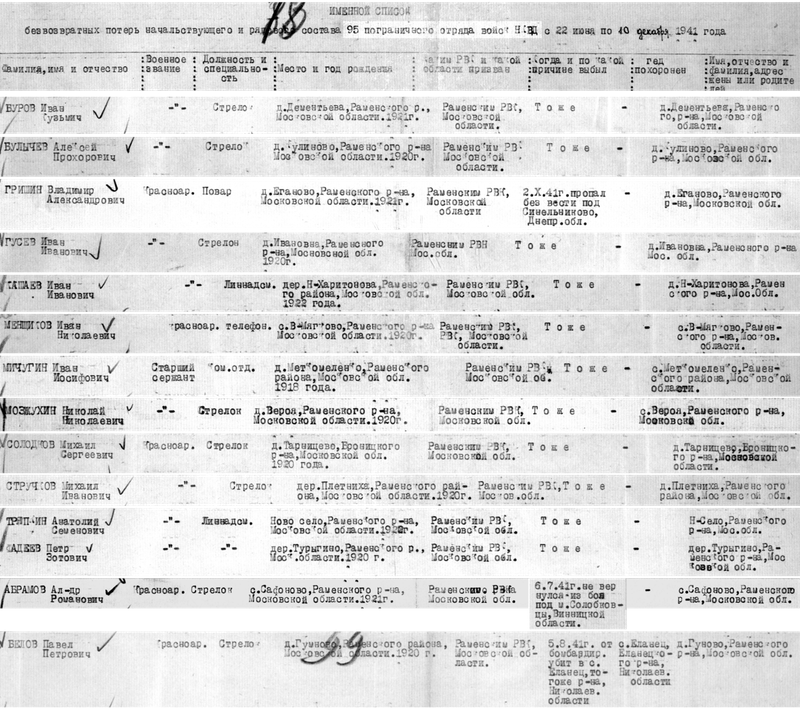

Абрамов Александр Романович 1920г.р., д.Сафоново

Белов Павел Петрович, 1920г.р., д.Игумново

Булычев Алексей Прохорович, 1920г.р., д.Кулаково

Буров Иван Кузьмич, 1921г.р., д.Дементьево

Гришин Владимир Александрович, 1921г.р., д.Еганово

Гусев Иван Иванович, 1920г.р., д.Ивановка.

Кашаев Иван Иванович, 1922г.р., с.Ново-Харитоново

Мичугин Иван Иосифович, 1918г.р., д.Меткомелино

Стручков Михаил Иванович, 1920г.р., д.Плетениха

Солодков Михаил Сергеевич, 1920г.р., с.Татаринцево

Тряпкин Анатолий Семенович, 1922г.р., д.Новое Село

Менщиков Иван Николаевич, 1920г.р., д.Верхнее Мячково

Мозжухин Николай Николаевич, 1920г.р., с.Верея

Фадеев Петр Зотович, 1920г.р., д.Турыгино

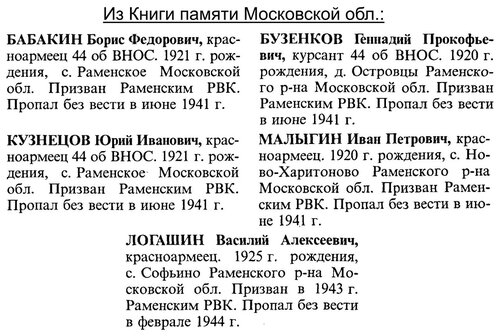

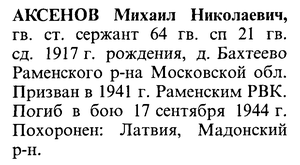

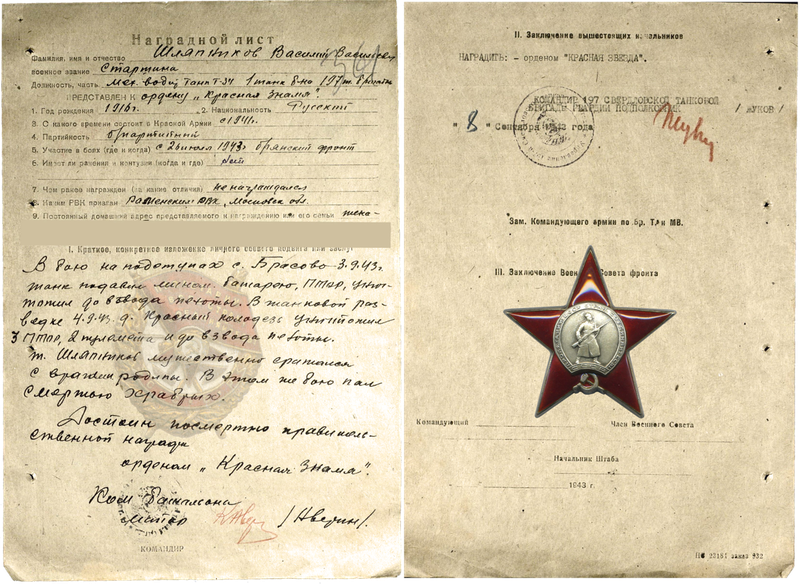

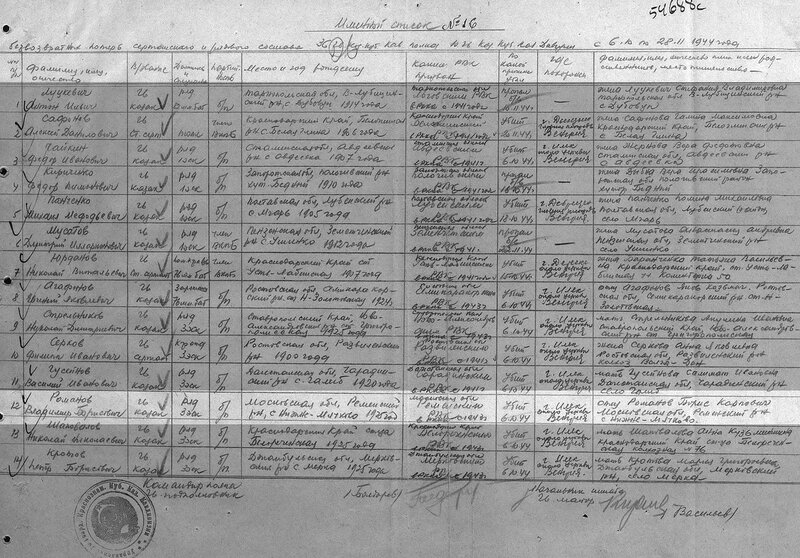

В Книге памяти Московской области и в донесениях о потерях они числятся бойцами 95-го пограничного отряда НКВД, в основном пропавшими без вести. Даже если родственники большинства из них получили извещения, то, скорее всего, сейчас помнят только, что они пропали без вести в 41-м где-то на Украине. И не знают, что подвигу их родных и сейчас поклоняются все погранцы, а украинские раз в год съезжаются на это место со всей Украины.

Они были совсем молодыми, в основном 18-19 летними. Посмотрите на своих детей, братьев, которым сейчас столько же. Вот такими были и они. Но в 41-м эти парни с боями прошли от границы до Днепра. Они были уже опытными, зрелыми бойцами, потому что пограничников направляли на самые тяжелые участки боев, зная их стойкость. Это было их главным качеством и традицией – стоять насмерть.

https://img-fotki.yandex.ru/get/477847/128731516.ae/0_16df0a_3e488881_L.jpg

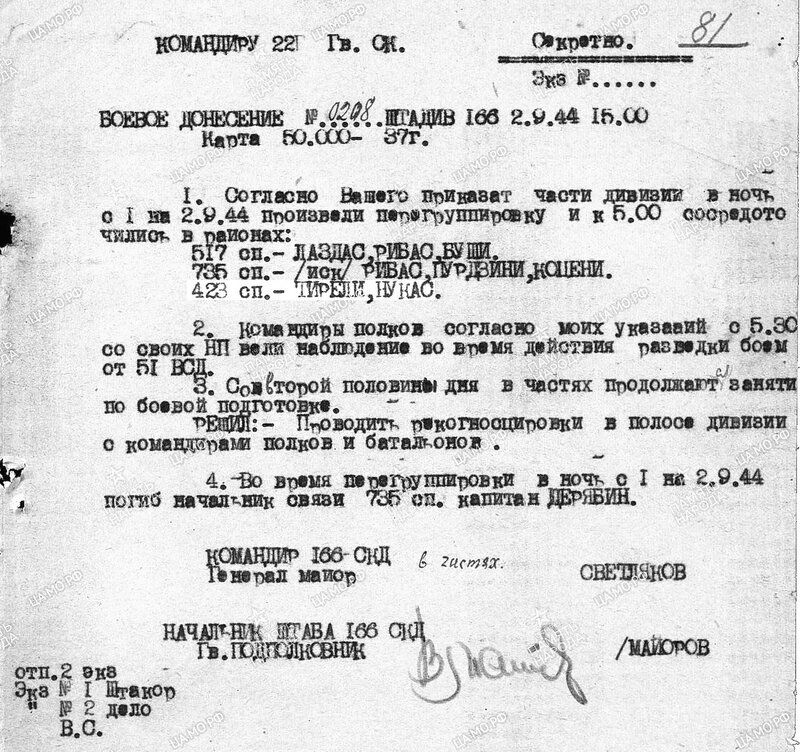

95-й погранотряд был сформирован в сентябре 1939 в составе 4-х пограничных комендатур, всего 1800 человек. Первый командир – майор Л.А. Головкин. В октябре 1939г. погранотряд был передислоцирован в город Надворная ныне Ивано-Франковской области Украины, где принял под охрану 215,5-километровый участок Государственной границы СССР на её стыке с границами Румынии и Чехословакии.

Становление отряда происходило сложно. Проверками выявлялись и слабая профессиональная подготовка, и низкий уровень занятий, и слабое руководство заставами. Был даже случай разоружения пограничников бандитами. В результате произошла смена командного звена, и отряд значительно преобразился. В предвоенный период его бойцы сумели выявить и разгромить в общей сложности двенадцать крупных и мелких банд, задержали 5504 нарушителя при попытке нелегального перехода границы. При этом пограничники несли потери: в боестолкновениях с бандитами в предвоенные месяцы 1941 двое из них были убиты, а двое пропали без вести.

https://img-fotki.yandex.ru/get/892397/128731516.ae/0_16df09_c2a045bc_L.jpg

На начало войны отрядом командовал подполковник Д.А.Арефьев, его правой рукой был старший политрук Афанасий Михайлович Карпов. К этому времени в отряде было уже 5 комендатур и 2185 человек. Скорее всего, наши земляки были призваны в 1939-41 годах и воевали с первых дней.

В первый день войны пограничники отбили атаку венгерского армейского корпуса, потеряв пропавшим без вести одного человека. 23 июня в атаку пошли венгры с немцами при поддержке танков. С танками драться было нечем, и пограничники отошли к ближайшему лесу, где и закрепились.

Массированного наступления противника в первые дни войны не было. Вспыхивали схватки на отдельных заставах, но в целом было относительно тихо. Пограничники боролись с диверсантами и даже брали их в плен. С 27 июня нападениям с наращиванием сил подвергалась 13-я застава. Только в 16.00. 29 июня под напором батальона венгерской пехоты застава отошла на несколько километров. В этот день венгерский корпус перешел в наступление по всей линии границы, и только по приказу свыше заставы начали отход к г.Надворная. Причем кое-где венгры концентрировали силы, совершали маневры и… штурмовали пустые городки.

30 июня 1941г. по приказу командования 12-й армии Юго-Западного фронта 95-й погранотряд официально в полном составе был снят с охраны границы. Теперь ему предстояло действовать в качестве аръергарда отходящих с боями в сторону Винницы наших частей. В связи с этим штаб отряда, подразделения боевого обеспечения и тыла были переформированы в две роты, сводную и автомобильную, поступившие в непосредственное подчинение командования 12-й армии.

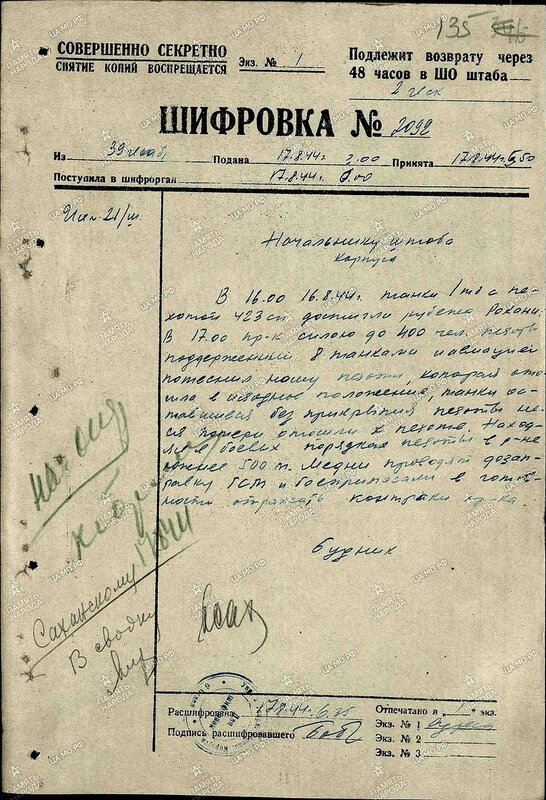

Из журнала боевых действий 95-го погранотряда: «2 июля 1941 года все подразделения отряда вошли в оперативное подчинение командования 12-й армии и, взаимодействуя с частями 44-й горнострелковой дивизии, отходят к старой границе». В качестве основной была поставлена задача по обороне переправ, в том числе через реки Прут и Днестр, с которой они успешно справились. Непоколебимая стойкость пограничников становилась даже причиной трагедий. Так, прикрывая г.Снятын в окружении погибла 17-я погранзастава. Она не оставила позиции, прикрывая отход 295-го полка, а его командир после выхода своих батальонов забыл отдать приказ на отход пограничникам. 45 бойцов заставы до последнего человека держались против двух батальонов пехоты, усиленных пятью бронемашинами и артиллерией. Погибли все.

17-я застава входила в состав 4-й погранкомендатуры старшего лейтенанта Гращенко (Геращенко). Ее бойцы отличились, прикрывая мост через Днестр 1-5 июля. В результате через реку в этом месте успели переправиться основные силы отступающей с боями 12-й армии. А спустя несколько дней у местечка Ярмолинцы Хмельницкой области, попав в плотное кольцо окружения, пограничники пошли в штыковую атаку, уничтожили до роты венгерской пехоты, пять вражеских бронетранспортёров, двадцать грузовиков и прорвались к своим.

https://img-fotki.yandex.ru/get/877150/128731516.ae/0_16df17_b1c4dbce_L.jpg

В 4-й комендатуре служил пограничник Абрамов Александр Романович 1920г.р. из Сафоново. Он числится не вернувшимся из боя 6 июля 41-го под м.Солобковцы. Это всего в 9 км от м.Ярмолинцы. Скорее всего, в той штыковой атаке он и погиб, ведь понятие «в районе» или «под» предполагает «на каком-то расстоянии». А может, через Солобковцы и прорывались.

Далее пограничники отряда вели бои и охраняли тылы армии, борясь с десантами, диверсантами и бандами бандеровцев.

Отважно билась и 2-я погранкомендатура. Бывший начальник политотдела 10-й дивизии войск НКВД генерал Ильин вспоминал: «С юга к Краснополке подошли пограничники. Они сходу бросились в атаку. Завязался смертельный поединок. В ход пошли гранаты, автоматы, револьверы, а потом штыки и даже кулаки. Много я видел боевых схваток, но такую – впервые. Пограничники бились бесстрашно. Гитлеровцев было раза в три больше, но никто из пограничников не дрогнул, не отступил. Рота фашистов была уничтожена одним ударом. Перебита была и вся прислуга вражеской батареи…». Воевали в составе этой комендатуры и раменцы Иван Гусев, Иван Буров, Алексей Булычев, Михаил Солодков. Это они крушили ту немецкую роту.

28 июля 95-й погранотряд сосредоточился в Умани. Уже на следующий день обстановка резко изменилась, и пограничники выдвинулись на оборону стратегически важного для 12-й армии села Нерубайко, где они сражались вплоть до 31 июля.

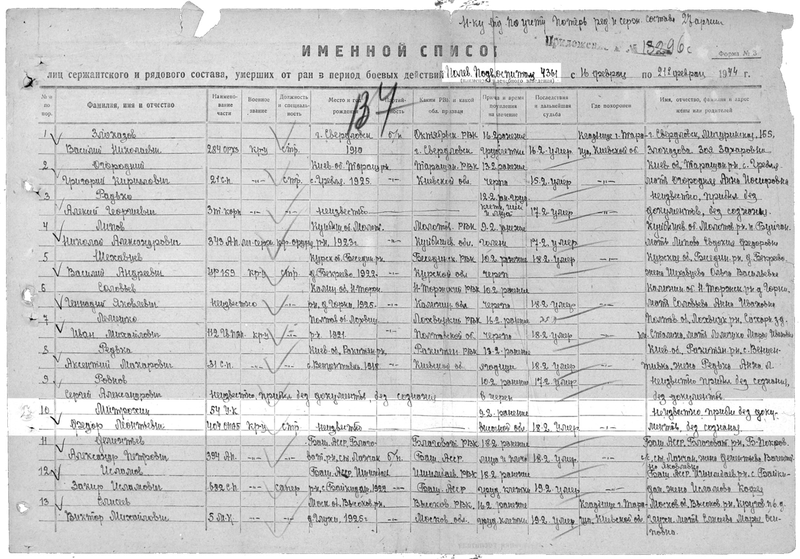

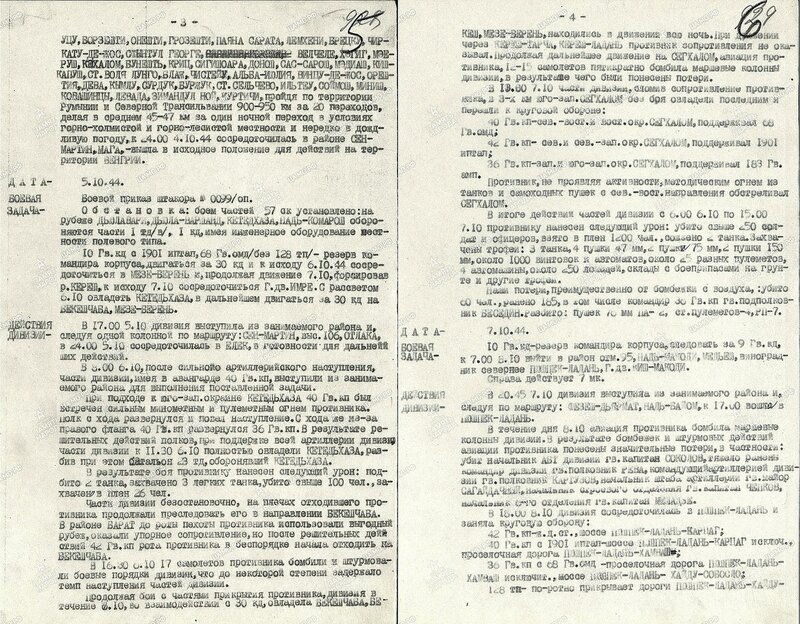

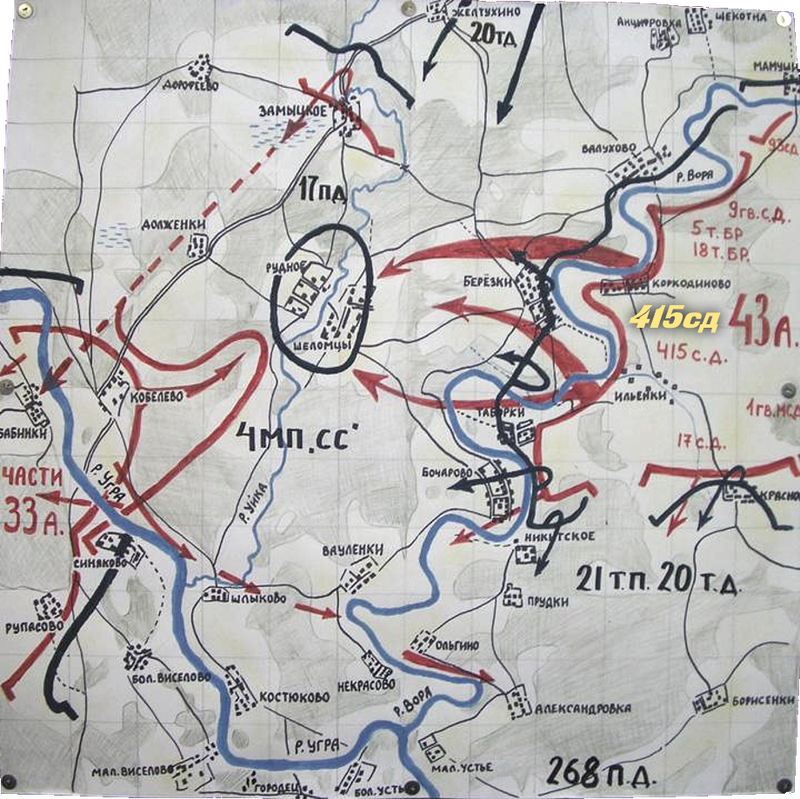

Это был Уманский котел, в котором погибли 6-я и 12-я армии. С 1 по 7 августа в окружении дрался сводный отряд из нескольких подразделений 4-й погранкомендатуры, оказавшийся в составе главных сил 12-й армии. 4 августа они, действуя в авангарде подразделений прорыва, сходу овладели стратегически важным селом Копенковатое, но двинуться дальше не смогли, уж очень плотным был огонь немцев. После непрерывных атак из-за больших потерь сводный отряд практически перестал существовать и отступил на исходные рубежи. Его остатки влились в 10-ю дивизию войск НКВД. Произошло это 7 августа, когда части окруженных удалось прорвать кольцо. Из района печально знаменитой Зелёной Брамы (окрестности села Подвысокое Кировоградской области) через линию фронта прорвалось в общей сложности полтора-два десятка пограничников из бывшей группы майора В.С.Арцыбашева. Остальные погибли на поле боя или попали в плен.

А чем же знаменита Зеленая Брама? Оказывается, тоже подвигом пограничников, и не только людей, но и собак.

Рядом с бойцами 95-го погранотряда дрался в окружении батальон Коломийской погранкомендатуры. Своих служебных собак батальон не бросил, несмотря на то, что и кормить их было нечем, да и не диверсантов нужно было ловить, а воевать как пехота. Но собака - это боевой друг, готовый и защитить и прикрыть. Она тоже пограничник. К ним же примкнули со своими собаками бойцы Львовской пограншколы служебного собаководства. И настал час собак совершить подвиг, равный подвигу людей.

У села Легедзино батальон прикрывал отход штабных частей Уманской армейской группировки. 30 июля он принял свой последний бой… 500 пограничников против немецкого полка. Когда сдерживать очередную атаку немцев было уже некем и нечем, командир батальона отдал приказ послать в бой свой последний резерв - пограничных собак. Думаю, для немцев это был шок. Можно только представить несущуюся им навстречу стаю из 150 овчарок. Для собак нет понятия «залечь», «укрыться». Есть враг, которого нужно достать, этому они и были обучены. Злые и голодные, они рвали немцев, впивались в глотки, невзирая на встречный огонь. Без сомнения, это было жуткое зрелище. Как это назвать? Рукопашной? Спасли немцев танки, с брони которых они и стали расстреливать и еще живых пограничников-людей, и пограничников-собак.

https://img-fotki.yandex.ru/get/892397/128731516.ae/0_16df05_7270a867_L.png

Выжившие собаки так и не покинули поле боя. Они лежали у тел пограничников, никого не подпуская, и умирали от голода и от ран. Позже немцы согнали жителей, которые и захоронили людей и собак в вырытых ямах. В 1955-м жители Легедзино смогли собрать останки почти всех 500 пограничников и перенести их к сельской школе, возле которой и находится братская могила. На могиле установлен памятник погибшим в бою людям и собакам. Наверное, единственный в мире. Для украинских пограничников это место славы. Они проводят здесь торжественные мероприятия и встречи ветеранов погранвойск. Не забыты все павшие в том бою.

https://img-fotki.yandex.ru/get/769660/128731516.ae/0_16df03_ea8bb0b2_XL.png

https://img-fotki.yandex.ru/get/368754/128731516.ae/0_16df04_18554c55_XL.png

Но вернемся к 95-му погранотряду. Его штабу и находящемуся при нём большинству боевых подразделений удалось вырваться к своим с помощью военной смекалки: в ходе ночной атаки на прорыв впереди атакующих цепей были пущены полтора десятка тракторов, которыми пограничники разжились в одной из МТС и которые использовались как тягачи. Ползущие на них по полю с зажжёнными фарами трактора немцы приняли за танки и вступать в бой не решились.

https://img-fotki.yandex.ru/get/878590/128731516.ae/0_16df22_774de341_L.jpg

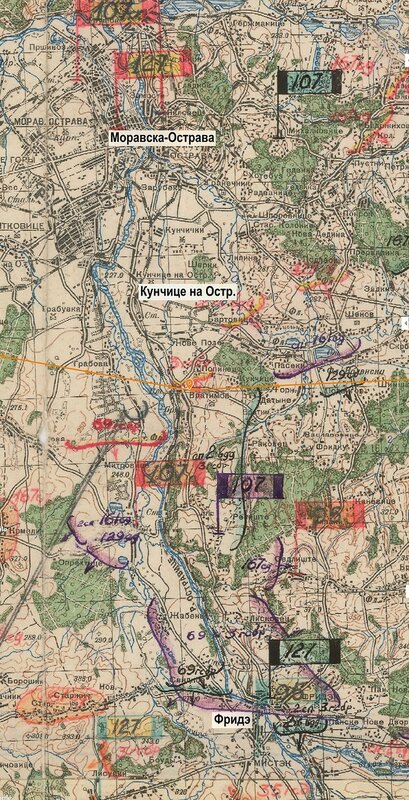

Далее отряд двинулся по двум маршрутам: 1-я пограничная комендатура с аръергардными боями двигалась в направлении города Первомайска Николаевской области, а 2-я и 3-я – к переправам через Днепр, расположенным южнее Запорожья.

Во второй группе отходил Павел Белов из Игумново. 5 августа у с.Еланец он погиб при бомбежке. Сейчас в селе есть братская могила, где захоронено 11 человек, но погибших в 1944г.

К 8 августа все подразделения 95-го погранотряда соединились и сосредоточились в г.Никополе Днепропетровской области с задачей охранять и оборонять переправы через Днепр в черте города. Пограничники оставались пограничниками. Они продолжали сражаться даже тогда, когда 17 августа 1941 немцы прорвали нашу оборону и вошли в город.

После оставления Никополя 95-й погранотряд на протяжении месяца охранял войсковые тылы. И это не было просто пребыванием в тылу. В этот период, обороняя подвергшийся нападению вражеского десанта штаб 12-й армии, почти в полном составе погибла 7-я пограничная застава. Были и другие потери, в том числе и среди командного состава.

Во второй половине сентября 1941г. пограничники, теперь уже в составе Южного фронта, снова воевали как пехота, обороняя левый берег Днепра в Запорожье, прямо напротив острова Хортица. В это время вышел приказ Наркомата внутренних дел СССР от 25 сентября 1941 года, в соответствии с которым прекращал своё существование целый ряд пограничных частей, в том числе и 95-й погранотряд. Но обстановка на фронте была такой, что выводить какие-то части в тыл на переформирование просто не было возможности. Так что отряд продолжал воевать в прежнем составе с тем же наименованием - 95-й Надворнянский погранотряд.

Наверное, их было больше, раменцев довоенного призыва, попавших служить в 95-й Надворнянский погранотряд. И кто-то из них также погиб в первые месяцы войны, но в списки потерь не попал. Жаль, что их имена мы можем уже не узнать никогда.

В ночь с 28 на 29 сентября 1941 отряд пограничников, воюющий как пехота, был направлен в район северо-восточнее Днепропетровска, но уже в ходе марша поступил новый приказ об усилении 15-й танковой бригады юго-восточнее города в районе Синельниково.

https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/128731516.ae/0_16df23_b5948f64_XL.png

На место прибыли вечером 1 октября и немедленно начали закрепляться у железнодорожной ветки и шоссе. Штаб отряда разместился в местной школе (сейчас школа №5). К утру выяснилось, что из всего усиления прибыла только артиллерийская батарея, а вместо танковой бригады - один бронеавтомобиль. Вдобавок, соседей справа не было вообще, а слева – не более трёхсот штыков потрепанной 261-й дивизии. Итого, в общей сложности, около тысячи штыков против изготовившейся к броску на Синельниково, хотя и изрядно потрёпанной в предыдущих боях, но, тем не менее, ещё не растерявшей всей своей броневой мощи 14-й танковой дивизии из моторизованных сил фон Клейста.

Пограничники всегда готовы умереть на занимаемом рубеже. Такова специфика войск. И умирали. Где-то безвестными, а где-то так, что их последний бой становился гордостью для всех последующих поколений «зеленых фуражек». И наши раменцы, и те, кто рядом с ними рыл свои окопы, еще не знали, что впереди их ждет бой, который станет славой погранвойск. Позади было много боев, в которых они проявляли и стойкость, и мужество, но в истории погранвойск отдельной страницей останется этот. Он описан в истории 95-й пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина и Красной Звезды отряда, наследника 95-го погранотряда 1941-го.

https://img-fotki.yandex.ru/get/762837/128731516.ae/0_16df24_55a0f971_L.jpg

В течение всего 2 октября две высланные в направлении противника разведгруппы отряда вели активный боевой поиск, при этом одна из них, возглавляемая бесстрашным лейтенантом Л.А. Юхновцом, на приданном броневичке изловчилась под покровом вечерних сумерек беспрепятственно проникнуть в центр уже оккупированного противником села Раевка, где в ходе короткого боестолкновения захватила «языка» в чине лейтенанта танковых войск вермахта. Правда, последний по дороге в Синельниково умер от большой потери крови.

Поздним вечером приданная отряду артбатарея получила приказ от своего командования о передислокации на другой участок фронта. Чтобы хоть как-то загладить свою «вину» перед пограничниками, её командир приказал подчинённым дать три залпа по выявленным минувшим днём скоплениям немецко-фашистских войск.

35 лет спустя бывший начштаба отряда подполковник в отставке Алексей Александрович Халевин вспоминал: «Хотелось бежать за ними [артиллеристами] и кричать: что же вы делаете? Зачем нас оставляете одних против громады фашистских танков?»…

Ранним утром 3 октября несколько наших штурмовиков нанесли пулемётно-бомбовый удар по передовым частям немцев. Противник понёс существенные потери, однако от ранее назначенного наступления на Синельниково не отказался. Уже вскоре, маскируясь в последних клубах утреннего тумана, его моторизованные колонны начали организованное движение на Синельниково. Первыми в бой вступали выдвинутые далеко вперёд уступом и усиленные двумя станковыми и тремя ручными пулемётами 10-я и 12-я пограничные заставы. Они не только остановили врага на своём рубеже обороны, но даже обратили его в бегство после жестокой рукопашной схватки.

https://img-fotki.yandex.ru/get/878590/128731516.ae/0_16df19_45004dc2_L.jpg

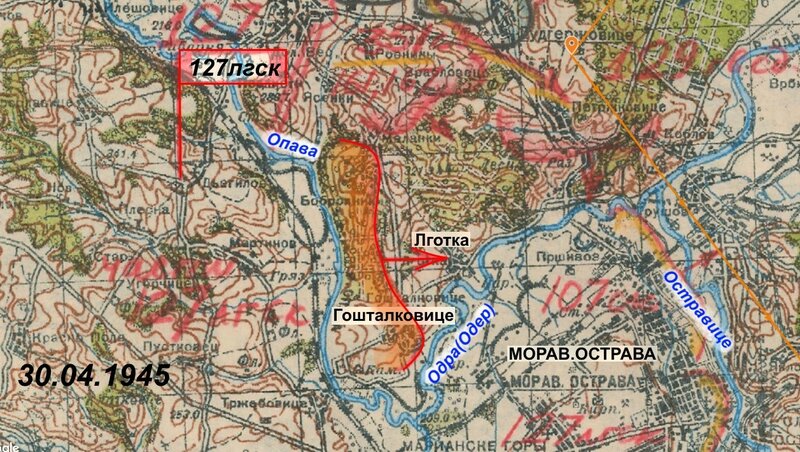

В 10.00. противник начал артподготовку, а по её окончании бросил в атаку танки и бронетранспортёры с гренадёрами. Острие удара пришлось на позиции 2-й пограничной комендатуры в составе 5-й, 6-й, 8-й линейных и 9-й резервной пограничных застав. Хотя и ценой немалых потерь в своих рядах, её воинам всё же удалось сдержать этот яростный напор. Около их окопов остались догорать четыре танка из семи начинавших атаку и один бронетранспортёр.

В последующие полтора-два часа 2-я погранкомендатура отразила ещё две атаки противника. Жарко пришлось и личному составу 3-й пограничной комендатуры и манёвренной группы, совместно оборонявших северо-западную окраину Синельниково. Однако и на этом участке пограничники не только выстояли, но штыковым ударом отбросили противника далеко назад. Окончательно исход боя 3 октября 1941 года в нашу пользу решил очередной налёт советских штурмовиков…

Как указывает в своих мемуарах бывший командующий Южным фронтом генерал-лейтенант в отставке Д.И. Рябышев («Первый год войны». - М.: Воениздат, 1990), «к сожалению, на других участках фронта события развивались не в нашу пользу… На участке Богуславка, Раевка, Георгиевка части 261-й стрелковой дивизии и 95-го пограничного отряда до последней возможности отстаивали свои позиции, испытывая недостаток боеприпасов. Превосходящие силы противника оттеснили их на западную окраину Синельниково. С наступлением темноты танковые части врага захватили окраину станционного посёлка».

https://img-fotki.yandex.ru/get/931298/128731516.ae/0_16df10_ddfc6257_L.jpg

В своей книге Рябышев вспоминал: Ставка считала, что против 12-й армии воюют итальянцы, которые немецкой стойкостью не отличались. Эта ошибка дорого стоила. Клейст собрал мощный кулак из танковых и моторизованных дивизий на стыке двух фронтов в полосе обороны Юго-Западного, а удар нанес по Южному. Два фронта не обменялись данными о скоплении немцев, и вместо итальянцев Южный фронт получил мощнейший удар немецкой группировки, под который попали и пограничники.

Их задачей было удержать немцев хотя бы на несколько часов, а они продержались весь день и, даже оказавшись в окружении, не покидали свой рубеж до 5 октября. Руководили боем подполковник Д.А.Арефьев и старший политрук А.М. Карпов. Свои позиции они оставили только после прорыва обороны на участке соседней 261-й дивизии, захода немцев в тыл отряда и получения приказа на отход. На поле боя после себя они оставили двенадцать танков и пятнадцать танкеток, девять автомобилей, из которых восемь – грузовики, плюс до батальона убитых немцев.

https://img-fotki.yandex.ru/get/877150/128731516.ae/0_16df1c_2249c6a6_L.jpg

Через линию фронта прорывались, хотя и разрознено, но организованно, о чём свидетельствует дневник майора Силуанова: «По инициативе комиссара Карпова весь транспорт в начале боя был переведён в Цыгановщину. Это спасло его от гибели. Из Синельниково можно было уходить только пешим строем. Всё шло как будто нормально. Продвигались, прячась в камышах и кукурузе. Вот уже и лесопосадки. Но в районе Цыгановщины путь перерезан семнадцатью танками. Такое во сне не приснится, и то страшно. Что и говорить, переживаний было немало. Двое суток росинки в рот не взяли. Двое суток брели в такой обстановке 180 пограничников. Вышли на Васильевку, где наконец застали свой штаб».

О потерях, которые понёс в районе Синельниково 95-й погранотряд, можно судить из текста письменного доклада командования Управления охраны войскового тыла Южного фронта «О боевой деятельности и морально-политическом состоянии пограничных войск за 1-10 октября 1941 года: «По предварительным данным в этом бою большие потери в личном составе понесла манёвренная группа – около 70 процентов. Бойцы и начальствующий состав мужественно сражались, нанося противнику существенные удары и героически умирая на поле боя».

https://img-fotki.yandex.ru/get/483127/128731516.ae/0_16df1e_4aaa5b04_L.jpg

По некоторым данным, в разное время к своим вышли около 350 защитников Синельниково из тысячи в начале боя. Остальные в большинстве остались на поле боя убитыми. Кто-то попал в плен, но не думаю, что их было много. Позиции покидали организованно, а значит, раненых уносили с собой. В плен могли попасть в ходе боя или в боестолкновениях при прорыве к своим.

Раменцы числятся или пропавшими без вести, или не вышедшими из боя. Там, под Синельниково, скорее всего убитыми остались на поле боя Иван Буров, Алексей Булычев, Владимир Гришин, Иван Гусев, Иван Кашаев, Иван Менщиков, Иван Мичугин, Николай Мозжухин, Михаил Солодков и Михаил Стручков.

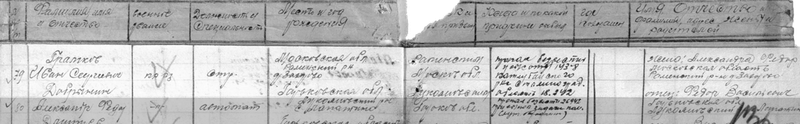

По донесениям тогда же числятся пропавшими без вести Петр Фадеев, Анатолий Тряпкин и Николай Мозжухин. Но почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что в той мясорубке они выжили.

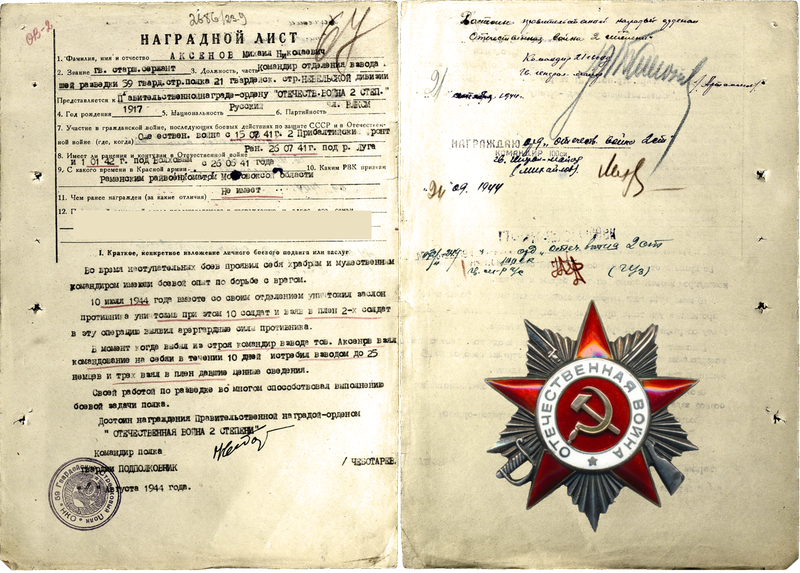

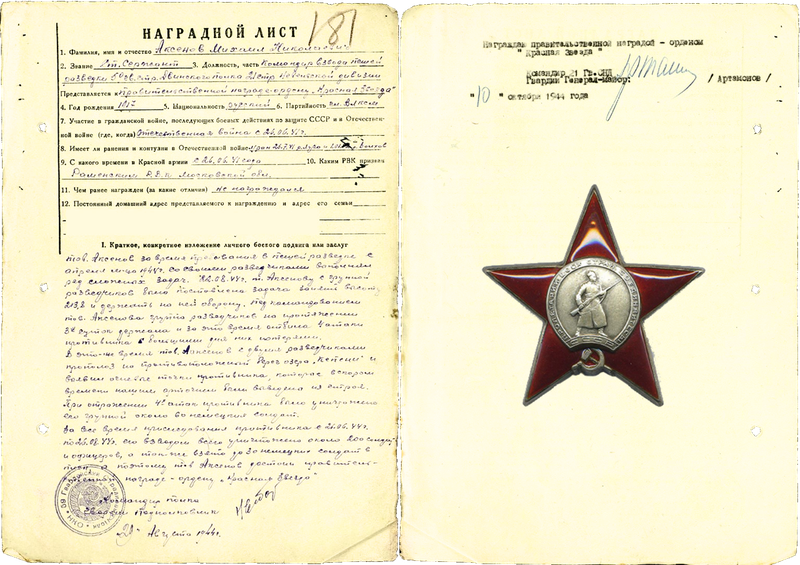

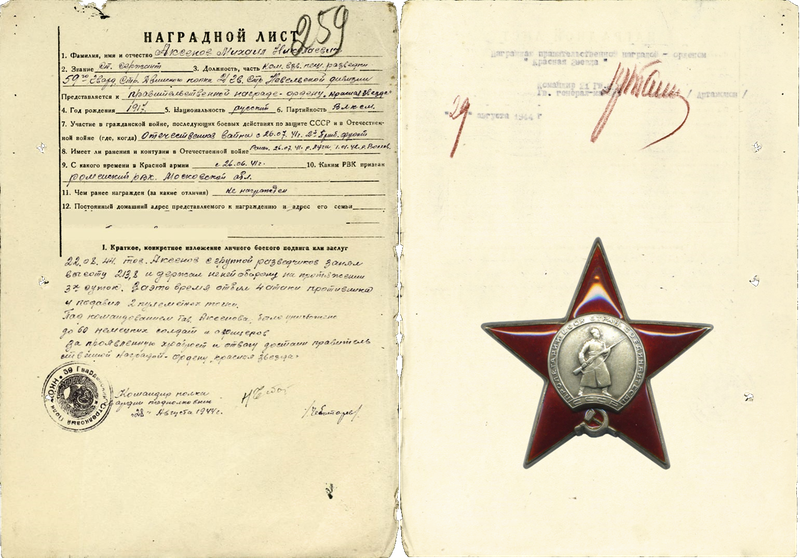

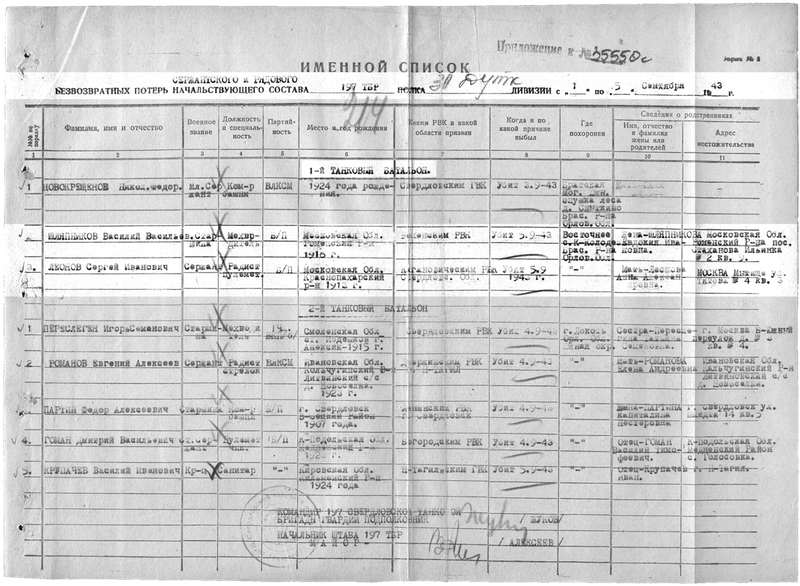

В 1985г. в честь 40-летия Победы ветеранов награждали орденом Отечественной войны. Среди награжденных Мозжухин Николай Николаевич 1920г.р. из д.Верея, Тряпкин Анатолий Семенович 1922г.р. из Нового Села и Фадеев Петр Зотович 1920г.р. из Турыгино. Если у них не было полных тезок, то это они, бывшие пограничники 95-го погранотряда. Возможно, были и другие выжившие, но не дожившие до 40-го Дня Победы.

О судьбе Петра Фадеева известно больше. 17 декабря 1943г. медалью «За оборону Сталинграда» был награжден ст. сержант Фадеев Петр Зотович, начальник склада ГСМ 488-го минометного полка РГК.

https://img-fotki.yandex.ru/get/477847/128731516.ae/0_16df16_e964b14e_XL.jpg

Этой медалью награждали списком без оформления наградных документов, поэтому можно было бы усомниться, что это наш Фадеев. Но 27 апреля 1945 приказом №07/н по 67-му истребительно-противотанковому артиллерийскому полку (иптап) 38-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта медалью «За боевые заслуги» был награжден призванный в 1940г. Раменским РВК сержант Фадеев Петр Зотович 1920г.р., электромеханик паркового взвода.

https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/128731516.ae/0_16df14_a657225c_XL.png

Но тот ли это Фадеев, который воевал под Сталинградом, ведь полки разные? Тот. Дело в том, что 67 иптап был сформирован на базе 488-го минометного полка. Т.е. это один полк, но переформированный. Награждение произведено командиром полка, поэтому наградной лист также не оформлялся, и сведений, где именно воевал Фадеев, нет. Но они есть в его уже послевоенном награждении медалью «За боевые заслуги».

https://img-fotki.yandex.ru/get/477847/128731516.ae/0_16df12_ca57a3c9_XL.png

В наградном листе указано, что воевал он с июня 1941 на Западном фронте, с декабря 1942 на Юго-Западном и 3-м Украинском, а с июня 1944 – на 1-м Белорусском фронтах. Призван Раменским РВК, в Красной Армии с 6 октября 1940. Последнее место службы - 19 отдельная санрота, электромеханик. Награжден приказом войскам 8-й гв. армии от 11.09.45 №807/н.

https://img-fotki.yandex.ru/get/876984/128731516.ae/0_16df13_47d3f9d5_L.png

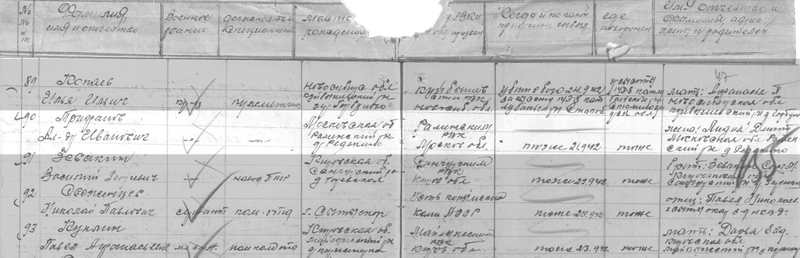

Остается под сомнением судьба Ивана Менщикова. 15.08.43 под Харьковом погиб гв. сержант МенЧиков Иван Николаевич, командир отделения 143-го гв.стрелкового полка 48-й гв. стрелковой дивизии.

https://img-fotki.yandex.ru/get/477847/128731516.ae/0_16df0d_59ef24ac_XL.jpg

С МенЩиковым совпадает год и место рождения: 1920, Верхнее Мячково. Мать звали Татьяна Ульяновна. В донесении о пограничниках сведений о родственниках, к сожалению, нет, поэтому сравнить их, увы, невозможно. Ошибки в написании фамилии и других сведений - не редкость. Так что может это именно тот Иван, который выжил под Синельниково, но в одном из донесений ошибка в одной букве фамилии? Может быть. Правда, не совпадает дата призыва. В донесении о потерях записано, что МенЧиков был призван в 1942г. Это тоже можно объяснить и неточностью учета, и возможным ранением, отправкой домой с последующим переосвидетельствованием на пригодность к службе и повторному призыву. Если это один человек, то, к сожалению как звучала его фамилия правильно, сказать, увы, не могу.

https://img-fotki.yandex.ru/get/373630/128731516.ae/0_16df0c_4f67aa70_XL.png

Сейчас Синельниково - это место поклонения для украинских пограничников, куда они съезжаются со всей Украины. Для них это место славы не только национальной, и в их выступлениях нет разделения погибших бойцов на украинцев и не-украинцев. Наоборот, они подчеркивают, что рядом сражались воины разных национальностей. Главное - это были ПОГРАНИЧНИКИ. Люди, принадлежащие к особой касте, для которых незыблемыми остаются исключительная стойкость, мужество и готовность умереть на своем рубеже.

https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/128731516.ad/0_16deff_fa96d1b0_L.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/893904/128731516.ad/0_16defc_5e118a6d_L.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/875526/128731516.ae/0_16df0e_97e55bdb_XL.jpg

Трагедия нашего времени в том, что на примере подвига пограничников у Синельниково воспитывается и стойкость тех, кто потом уходит в зону АТО, где уже как враги стоят друг против друга потомки павших и в том бою, а может даже в одном окопе в октябре 41-го. Если бы им сказали, что будет так, они застрелили бы такого «пророка», не задумываясь. Но современным политикам это удалось. И украинским, и нашим. Теперь эти потомки по разные стороны границы и, как и их предки в 41-м, лягут костьми, защищая каждый свою границу. Просто потому что пограничники.

Ищите своих близких!

Ищите своих близких!

Копии архивных документов находятся в МУ РамСпас. Тел. 8-496-46-50-330 Горбачев Александр Васильевич.

Все материалы по поиску без вести павших на сайте http://gorbachovav.my1.ru/

Отправлено от

Отправлено от