ПОД ВЯЗЬМОЙ.

Марш наш проходил по топким лугам и болотам, по дорогам, залитым водой, под непрерывным холодным осенним дождем. Каждый шаг давался с трудом. Лошади все время скользили, шинели постоянно были мокрыми. Выйдя на станцию СОБЛАГО, сразу же начали погрузку в эшелоны, которые нас ожидали. Разгружаться было приказано на перегонах между станциями ВАДИНО И ДУРОВО, западнее ВЯЗЬМЫ.

Как только там остановился первый состав, начались налеты авиации противника. Самолеты бомбили и разъезды, и ближние шоссейные и грунтовые дороги. Несмотря на непрерывные бомбежки, больших потерь полки не понесли: сказывался боевой опыт.

К 30 сентября все полки дивизии сосредоточились в районе совхоза НЕЕЛОВО и деревни РЖАВА. Штаб дивизии разместился в АФАНАСЬКОВО.

Еще на разъезде ДУРОВО ко мне подошел офицер связи из штаба фронта.

— Прибыл для встречи дивизии, — сказал он, предъявляя удостоверение. — Мне поручено сообщить вам, что ожидается большое наступление немцев на Москву. Противник сосредоточил три ударных группировки, одну из них на стыке 19-й и 30-й армий. По данным разведки, наступление назначено на 1 октября. Ваша дивизия включена в группу генерал-лейтенанта Болдина. Ее задача — наносить контрудары с целью восстановления фронта обороны в случае его прорыва противником.

Фотография Болдина Ивана Васильевича.

Болдин И.В. Фото.jpg 115,15К

0 скачиваний

Болдин И.В. Фото.jpg 115,15К

0 скачиваний

Теперь мне стало понятно, почему нашу дивизию спешно отозвали из рейда под ОСТАШКОВОМ.

Вечером 30 сентября, вернувшись в АФАНАСЬКОВО из штаба 19-й армии, генерал-майор Н.М. Дрейер сказал:

— Перехвачен приказ Гитлера, в котором он поздравляет солдат с походом на Москву. Наступление ожидается завтра с утра. Прикажите привести полки в полную боевую готовность.

Настало утро 1 октября 1941 года.

Мы все напряженно прислушивались, стараясь уловить какие-либо признаки надвигавшихся событий. Но вокруг стояла удивительная тишина. Поскольку из штаба армии никакой информации не поступало, мы пока не знали, что происходит на фронте. В полдень в штаб дивизии, разместившийся в просторной избе, из полков стали прибывать офицеры связи, командиры полков. Всех интересовал один вопрос: «Что на фронте?».

— Видимо, в штабе армии сейчас не до нас, — бросил генерал-майор Дрейер. — Поеду-ка я туда сам. Оставайтесь за меня. Вышлите вперед, на запад, разведку. Будьте настороже. Я скоро вернусь.

Комдив вернулся лишь к вечеру [1 октября 1941 г.].

— Противник начал наступление из района Рославля в полосе Брянского фронта, — сказал он. — Перед нашим фронтом активных действий пока нет, но отмечено передвижение войск как раз на стыке 19-й и 30-й армий. Кстати, 19-й армией теперь командует генерал-лейтенант Лукин. А Иван Степанович Конев возглавил войска нашего Западного фронта.

Хоть комдив и советовал нам хорошо выспаться перед боем, я прилег отдохнуть лишь часа в три утра 2 октября: надо было еще раз проверить состояние полков, организацию охранения, подумать над картой района. Да и в три часа заснуть сразу не смог. Мысли вновь и вновь возвращались к только что закончившимся хлопотам по подготовке дивизии к бою. И днем, и вечером мы с командирами полков не раз прикидывали, сколько же у нас осталось активных сабель после рейда в тыл противника, сколько орудий и пулеметов, патронов и снарядов. Цифры выходили малоутешительными.

На сегодня в строю дивизии было не более полутора тысяч человек, включая обозы и вспомогательные подразделения. Весь наш артиллерийский парк составляла дюжина орудий 45-мм калибра.

[Следовательно, за период с 17 августа по 27 сентября, то есть за 1,5 месяца боев, дивизия потеряла около 50% воинов (около 1000 человек погибшими, ранеными, больными и пропавшими без вести, было также утрачено 12 орудий].

Мне, начальнику штаба, по правилам полагалось организовать разработку вариантов боевых действий, спланировать их на карте и на схемах, оформить боевые документы. Но никакими правилами не предусматривалась сложившаяся теперь ситуация, когда район боевых действий еще не был изучен и должной тактической связи с соседями не налажено, когда и задачу-то из вышестоящего штаба мы пока не получили...

Да, у нас всего полторы тысячи человек. И все же наша 45-я дивизия существовала. И было у ее бойцов и командиров стремление любой ценой выполнить боевой приказ. Вечером перед воинами выступил комиссар А.Г. Полегин:

— Здесь, под Вязьмой, — сказал он, — на древних русских землях, мы сражаемся за свои родные села и города, за столицу, за всю страну!

В глазах бойцов виделась мне суровая, озабоченная решимость...

Перед рассветом [2 октября 1941 года] я почувствовал, что меня кто-то трясет. Вскочил, рядом — капитан М.Ф. Шепилов. — Выйдите на улицу, послушайте.

На восточной части небосвода появилась светлая полоса. И хотя от нас до переднего края было не менее тридцати километров, отчетливо доносился гул артиллерийской канонады. Значит, и в полосе нашего фронта фашисты начали наступление на Москву. Идет артподготовка. Канонада вскоре смолкла. Опять водворилась тишина. Взошло солнце.

Мы с Михаилом Федоровичем Шепиловым прошли по селу до околицы. Западнее АФАНАСЬКОВО за прудом виднелся лес, с другой стороны, южнее, — поля. Ни на дороге, ни в поле не было никакого движения. Как ни странно, не появлялась и авиация противника. Было очень тихо, как перед грозой, когда не шелохнется листок на дереве. Лишь изредка кто-нибудь из местных жителей выходил к колодцу за водой, и опять ни звука. Но на душе было тревожно.

Тишина эта казалась обманчивой. После полудня [2 октября] к нам приехал незнакомый полковник с поручением от генерал-лейтенанта И. В. Болдина.

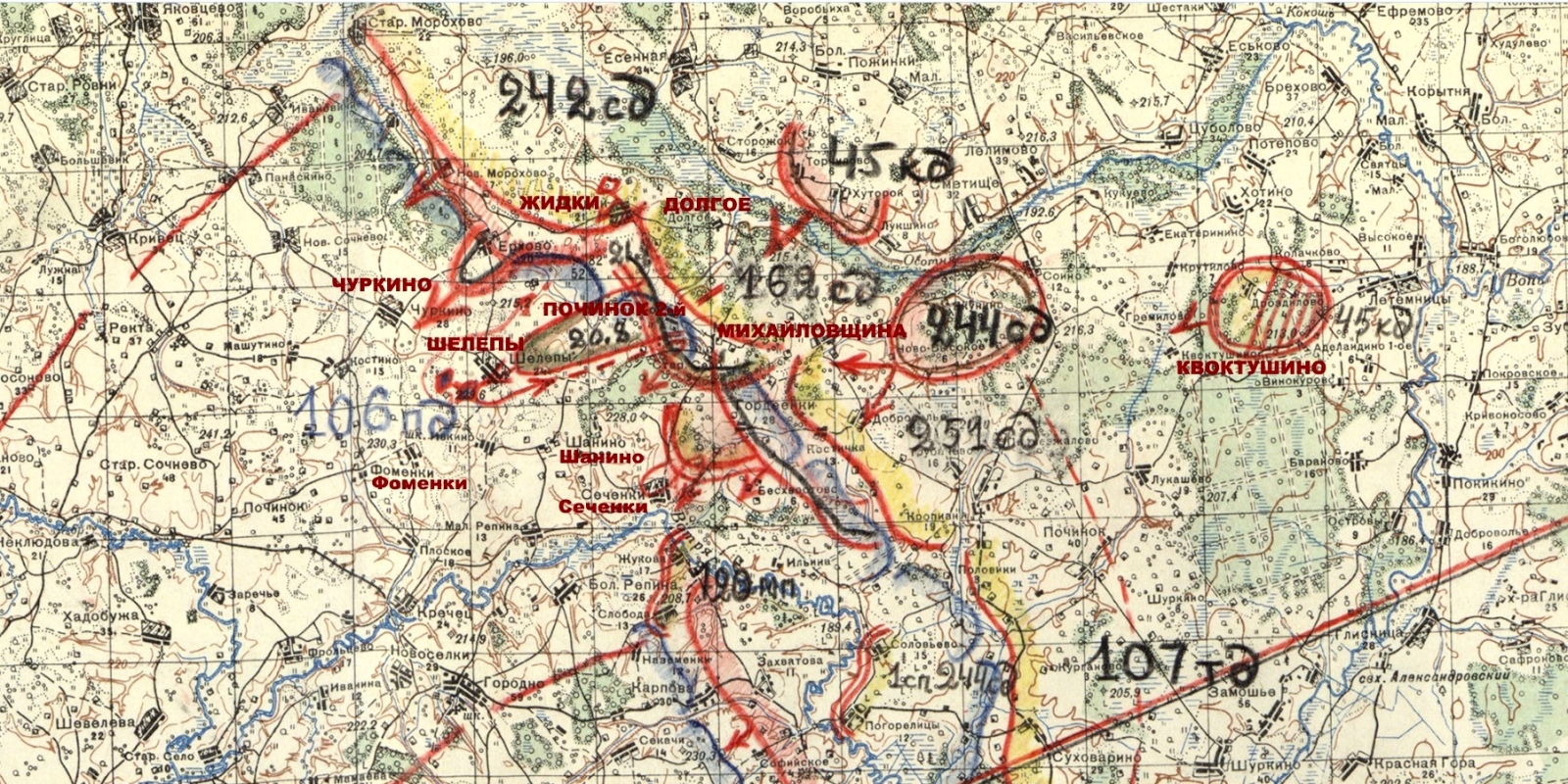

— После сильной артподготовки немцы прорвали наш фронт на стыке девятнадцатой и тридцатой армий, — без каких-либо предисловий сообщил он, разворачивая карту. — Противник стремится развить наступление. Основной удар наносится севернее ВЯЗЬМЫ в общем направлении на РЖЕВ. Положение в настоящее время недостаточно ясное, так как связи со многими частями нет.

Мы молча окружили небольшой стол, на котором лежала карта. Полковник взял черный карандаш и продолжил:

— На вашем направлении обстановка такова: двести сорок четвертая и девяносто первая стрелковые дивизии под натиском превосходящих сил противника отходят на восток, подвергаясь ударам по флангам. Отдельные танки неприятеля прорвались к западному берегу реки ВОПЬ. — Полковник провел синюю стрелку. — Это километров двадцать к западу от вас. Левофланговые дивизии тридцатой армии также отходят.

В этой обстановке вашей сорок пятой кавалерийской дивизии ставится задача: завтра с утра [3 октября] совместно со сто пятьдесят второй стрелковой дивизией нанести контрудар и восстановить положение на стыке тридцатой и девятнадцатой армий [152-я СД составляла резерв Западного фронта и входила в состав группы генерала И.В. Болдина]. В течение ночи вам предстоит совершить марш на запад в полосу отходящей двести сорок четвертой стрелковой дивизии.

— А где сейчас сто пятьдесят вторая дивизия, с которой нам придется совместно действовать? — спросил генерал-майор Н.М. Дрейер.

— Туда уже выехал оператор из штаба армии для постановки задачи. К полуночи она должна выйти к левому флангу тридцатой армии, — ответил полковник. — Вам нужно как можно быстрее наладить связь с этой дивизией. Сами понимаете, обстановка исключительно тяжелая и медлить нельзя ни минуты, — сказал он, прощаясь. — Разрешите доложить генералу Болдину, что дивизия выступила?

— Докладывайте, дивизия выступает, — ответил Николай Михайлович Дрейер.

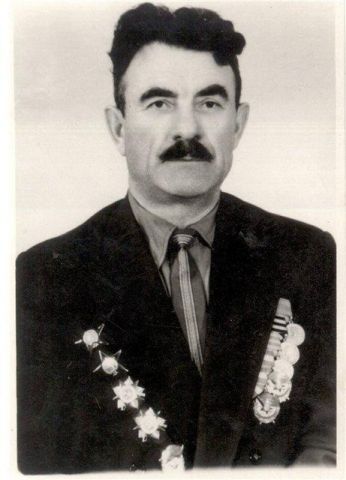

Командир 152-й СД Чернышев Петр Николаевич.

Чернышев П.Н. Ком-р 152-я СД.jpg 65,38К

0 скачиваний

Чернышев П.Н. Ком-р 152-я СД.jpg 65,38К

0 скачиваний  Чернышев П.Н. 152-я СД. Сентябрь 1941.jpg 355,02К

0 скачиваний

Чернышев П.Н. 152-я СД. Сентябрь 1941.jpg 355,02К

0 скачиваний

У нас в штабе на случай марша уже был разработан походный порядок: впереди авангард — 58-й полк подполковника А. Т. Стученко, остальные силы следовали двумя колоннами — в правой 52-й полк майора Г. Е. Фондеранцева, параллельно ему, слева, на удалении 6—8 километров от авангарда,— 55-й полк полковника Н. И. Кравцова.

Штаб дивизии двигался одной колонной с левофланговым 55-м полком. Уже сразу за НЕЕЛОВСКОЙ переправой мы встретили отходившие тылы — обозы, госпитали и одиночных бойцов, а вскоре госпитальные повозки и пешие раненые заняли не только дорогу, но и обочины.

Перед заходом солнца [вечер 2 октября] появились «юнкерсы». С оглушительным ревом моторов, а может быть, и каких-то сигнальных устройств, вражеские самолеты начали пикировать и сбрасывать бомбы. Конные подразделения на ходу открыли огонь по самолетам противника. Стрельба началась отчаянная. Это, видимо, принесло некоторую пользу нашей дивизии, однако бомбежка отходивших тыловых подразделений продолжалась. Двигаться было трудно, но мы упорно шли вперед.

Уже наступила ночь [со 2 на 3 октября], когда колонна подошла к лесному массиву, окаймленному рекой ВОПЬ. В это время было получено донесение от подполковника А.Т. Стученко: «Полк завязал бой с немецкими подразделениями, выбил роту гитлеровцев из деревни ПЛАКСИНО, но далее, встретив сильный пулеметный огонь, продвинуться не смог и перешел к обороне».

Штаб дивизии расположился в небольшом лесном домике. Все порядочно промерзли на холодном осеннем ветру и в домик набилось много народу. Офицеры штаба сидели у рации, пытаясь связаться с правофланговым 52-м полком и командирами двух разъездов.

Наконец к полуночи связь с 52-м полком была установлена. Майор Г.Е. Фондеранцев доложил по радио:

— До реки ВОПЬ не дошел два-три километра. Встречен сильным огнем противника. Вынужден остановиться. Приказал окопаться, организовал разведку.

А вскоре поступило донесение правофлангового разъезда младшего лейтенанта Н.Н. Герасименко [командир взвода комендантского эскадрона ГЕРАСИМЕНКО Прокопий Владимирович]: «Вдоль опушки леса можно продвигаться на север параллельно реке ВОПЬ. Тут есть полевая дорога. Деревни на восточном берегу заняты небольшими подразделениями немцев».

Выходило, что к западному берегу реки ВОПЬ противник подтянул танки, а его передовые подразделения уже форсировали реку.

Было решено с утра [3 октября] основными силами дивизии прорваться вдоль опушки леса на север и, прикрываясь 58-м полком, совместно со 152-й стрелковой дивизией [резерв Западного фронта, входила в состав группы генерал-лейтенанта И.В. Болдина] нанести контрудар по главным силам гитлеровцев.

К сожалению, на этот час точных сведений о месте и боевых порядках 152-й дивизии мы не имели — не было радиосвязи. Однако наше решение укладывалось в рамки поставленной вчера задачи. Правда, маневр несколько запаздывал в сравнении с первоначальными наметками, но что-либо изменить в создавшейся обстановке мы уже не могли.

С утра [3 октября] дивизия перешла в наступление.

52-й полк ворвался в занятую противником деревню на восточном берегу реки ВОПЬ. Однако немцы, подтянув танки и артиллерию, вновь потеснили нас. Мелкие и крупные стычки с врагом продолжались в течение всего дня [3 октября]. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. И тут, как нередко бывало в те дни, обстановка опять внезапно изменилась.

Мы стремились соединиться со 152-й стрелковой дивизией и уже заметно продвинулись вперед, а на наши боевые порядки неожиданно начали отходить батальоны 244-й стрелковой дивизии. Вскоре ее командир прибыл к нам в штаб.

— Ваше наступление крепко нас выручило,— сказал он Н.М. Дрейеру. — Ведь мы уже держали круговую оборону. Что будем делать дальше, товарищ генерал?

Николай Михайлович Дрейер развернул карту и попросил полковника показать положение полков 244-й стрелковой дивизии.

— Вчера [2 октября] после сильной артподготовки нас атаковали танки и пехота,— полковник показал на карте положение частей,— немцы бросили сюда не менее двух дивизий. Бой шел часа два, и все-таки противник вынудил нас отойти. Мы рассчитывали закрепиться на реке ВОПЬ, а когда подошли к ней, увидели здесь вражеские танки и пехоту. Заняли круговую оборону. А нынче вот противник нажал на нас с запада и с востока. Потом, правда, на востоке у него началась неразбериха — видимо, под вашими ударами.

— Выходит, брешь между 19-й и 30-й армиями остается,— заметил Н.М. Дрейер и обратился к карте. — Вот здесь, по реке ГОРОДНА, можно организовать оборону фронтом на запад. Справа будут наши полки. Наш правый фланг, таким образом, упрется в лесной массив. Кстати, мои разведчики доложили, что лес заминирован, и немцы там не пройдут. А слева займет оборону 244-я стрелковая дивизия.

— Согласен,— сказал полковник.— Отдаю приказ на занятие обороны.

В течение ночи [с 3 на 4 октября] мы организовали оборону. Между 52-м и 58-м полками был поставлен отряд пограничников, прибывший к нам в дивизию для усиления.

Левее, по восточному берегу реки ГОРОДНА, перешли к обороне части 244-й стрелковой дивизии. Пользуясь ее средствами связи, генерал-майор Н.М. Дрейер доложил о принятом решении командующему 19-й армией. Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин одобрил наши намерения и тут же озабоченно сказал:

— Иван Васильевич Болдин настоятельно требует установить положение в полосе тридцатой армии. Организуйте разведку.

Фотография М.Ф. Лукина.

ЛУКИН М.Ф(1).jpg 17,61К

0 скачиваний

ЛУКИН М.Ф(1).jpg 17,61К

0 скачиваний

Я тут же послал разъезд на север с задачей, во что бы то ни стало установить контакт с фланговой частью 30-й армии. Но ни этим днем, ни следующим утром от разъезда не поступило никаких сведений. События развивались так стремительно, что разъезд нашел нас уже в другом районе. Командир разъезда доложил: — Все пять суток мы встречали лишь немецкие подразделения.

На следующий день с рассветом [4 октября] гитлеровцы при поддержке артиллерии и минометов начали атаковывать наши совместные боевые порядки. Главный удар противник наносил против частей 244-й дивизии, уже порядком ослабленных в предыдущих боях. Силы были явно неравными. Атаки фашистов следовали одна за другой.

Во второй половине дня [4 октября] подполковник А.Т. Стученко доложил, что немцы сильно потеснили подразделения 244-й дивизии и выходят ему в тыл. На левый фланг, к А.Т. Стученко, поехал начальник оперативного отделения капитан М.Ф. Шепилов. Спустя некоторое время он доложил по радио:

— Между нашими 52-м и 58-м кавалерийскими полками просачиваются немцы. Слева противник, продолжая продвигаться вперед, теснит стрелковую дивизию, 58-й полк подполковника А.Т. Стученко обойден с левого фланга и фактически ведет бой в окружении.

Это же подтвердил и капитан М.Н. Былинкин, высланный мною с разъездом для уточнения обстановки. Мы попытались еще раз установить связь с 244-й стрелковой дивизией, но безуспешно.

Генерал-майор Н.М. Дрейер задумался, нервно расхаживая вдоль рва, окружавшего наш наблюдательный пункт. В это время прискакал капитан М.Н. Былинкин:

— Товарищ генерал, на левый фланг пятьдесят второго полка выходят немецкие мотоциклисты. Они обтекают фланг полка и продвигаются сюда, к наблюдательному пункту.

Положение становилось критическим. Создавалась угроза полного расчленения боевых порядков дивизии.

— Да, придется отходить,— решил Н.М. Дрейер. — Будем сдерживать противника по рубежам.

Генерал развернул карту и провел карандашом черту на опушке леса в шести-восьми километрах восточнее деревни ШАВЫРИНО.

— Я с полком второго эшелона [55-й кавполк] отхожу на этот рубеж. Правее займет оборону пятьдесят восьмой полк. Передайте Стученко,— обратился комдив ко мне,— пусть начинает отход. А вы с пятьдесят вторым полком прикроете наш отход, а затем выйдете во второй эшелон. Для пятьдесят восьмого и пятьдесят второго полков надо наметить промежуточные рубежи сдерживания противника. Желаю успеха. До встречи!

Н.М. Дрейер сел на коня и поскакал в 55-й полк. Его решение, а также рубежи отхода я немедленно передал по радио командиру 58-го полка А.Т. Стученко. Вместе с капитаном М.Н. Былинкиным и разъездом его разведчиков я поскакал к опушке леса, где сосредоточились до двух эскадронов 52-го полка.

Перестроившись, мы двинулись на восток. Но как только колонна стала вытягиваться вдоль леса, из деревни ШАВЫРИНО, находившейся в тылу дивизии, немцы открыли довольно сильный минометный и пулеметный огонь.

Помощник начальника штаба 52-го полка Симагулов [капитан СимОгулов Яков Николаевич], не раздумывая, развернул эскадроны и повел их в атаку на деревню. Пошли в атаку с опушки леса чуть западнее деревни и остальные эскадроны полка во главе с майором Г.Е. Фондеранцевым [52-й кавполк].

Противник боя не принял и отошел. Собрав все эскадроны, мы двинулись к новому рубежу, назначенному командиром дивизии. Когда вышли к нему, там уже были два остальных полка дивизии.

Наступила ночь, темная и тревожная [с 4 на 5 октября].

Дул сильный порывистый ветер, шел то мелкий, то проливной дождь. Все промокли до костей. Но главное, нас угнетала неясность обстановки. Мы не знали положение соседей, боевые порядки противника, его намерения. Тем более мы не знали того, что моторизованные корпуса врага охватывали нашу группировку войск с обоих флангов, и Ставка уже приняла решение отвести армии на ржевско-вяземский оборонительный рубеж. Однако совершить этот маневр оказалось не только затруднительным, но и просто невозможным.

Негромко переговариваясь, бойцы сосредоточенно укрепляли позиции, рыли окопы. Так прошла ночь.

А перед рассветом [5 октября] гитлеровцы открыли сильный артиллерийский и минометный огонь по району расположения дивизии. К утру вернулись разъезды и доложили, что немецкие войска, действующие справа и слева, глубоко продвинулись на восток. Было решено отойти к совхозу НЕЕЛОВО, где, по данным разведки, находились наши войска.

Как только дивизия вышла на восточный берег реки ВОПЕЦ, генерал-майор Н.М. Дрейер поехал к командующему 19-й армией. Возвратился он сильно расстроенный. То ли выдержка изменила ему, то ли вспомнил старый кавалерист лихие конные атаки времен своей молодости, но, не дождавшись сбора всех сил, он с одним полком бросился в конном строю вперед.

Остальные два полка в спешенных боевых порядках пошли в наступление на деревню, которую теперь атаковал комдив. Полк майора Г.Е. Фондеранцева, поддержанный эскадронами 55-го полка, ворвался в деревню, находившуюся впереди по прямой от нашего пункта управления, и выбил из нее до батальона немецких мотоциклистов.

После полудня [5 октября] стрельба так усилилась, что мы вынуждены были сменить место командного пункта. Натиск и активность врага росли час от часу. Огневая связь между подразделениями то и дело нарушалась, Пользуясь этим, гитлеровцы проникали всюду, где было возможно, пытаясь создать у нас видимость окружения. После одного особенно ожесточенного огневого налета связь с 52-м и 58-м полками была утеряна.

Расстроенный комдив ушел с командно-наблюдательного пункта в ближайшую деревню, где расположились комендантский эскадрон и коноводы 55-го полка. На пункте управления остались капитаны М.Ф. Шепилов и М.Н. Былинкин, два радиста, два автоматчика и я. Вскоре легкий домик, близ которого находился пункт управления, начал прошиваться огнем. Надо было уходить.

Но как только капитан М.Ф. Шепилов открыл дверь, раздалась пулеметная очередь. Шедший за ним солдат был убит. М.Ф. Шепилов успел упасть в ров и пополз. Пулеметный огонь не прекращался. Мы последовали примеру капитана и благополучно добрались до деревни.

Между тем противник продолжал упорные атаки и артобстрел всех наших позиций. Связи с полками по-прежнему не было. Я начал принимать меры к восстановлению управления частями. Сначала поручил капитану М.Ф. Шепилову найти майора Г.Е. Фондеранцева и уточнить обстановку непосредственно на поле боя.

— А ты, Миша,— обратился я к капитану Былинкину,— проскочи к командиру пятьдесят пятого полка. Скажи — пусть отходят на высоты севернее деревни ПИРОГОВО.

Затем пришлось заняться обороной деревни, где мы находились, тем более, что по лощине к ее окраине уже проникли группы немецких мотоциклистов с пулеметами. В дело был брошен комендантский эскадрон дивизии. Он ударил по мотоциклистам, а затем занял оборону на высоте близ деревни.

Осматривая окрестности, я увидел на околице трех конников. Один из них был в бурке. Значит, это генерал, так как бурка в дивизии была только у него да у меня. Я вскочил на коня и помчался навстречу. Н.М. Дрейер сидел в седле согнувшись, на глазах — слезы. Ехавший рядом военком А.Г. Полегин старался его успокоить.

Генерал-майор Н.М. Дрейер был смелым и решительным человеком. В чине кавалерийского офицера он участвовал еще в первой мировой войне, затем — в гражданской. Но видимо, многодневные изнурительные бой, а главное — неясность нынешней обстановки и тяжелый разговор с командармом лишили старого вояку обычного равновесия.

— Что будем делать, товарищ генерал? — спросил я комдива.

Немного помолчав, он посмотрел на меня:

— А вы что предлагаете?

Мы находились на выгодном рубеже. Впереди проходила глубокая лощина с ручьем. С одной стороны протекала река ВОПЕЦ, с другой — виднелся лесной массив. Всего по фронту этот рубеж протянулся почти на три километра.

— Надо собрать дивизию и организовать здесь оборону,— сказал я.— Задача у нас одна — не допускать проникновения немцев на юг, где ведут бои части девятнадцатой армии.

Генерал немного помолчал, а потом ответил:

— Согласен. Организуйте отвод частей дивизии и занятие обороны.

Организуйте, а как? Все три мои помощника были в разъезде. Но раздумывать было некогда. Вместе с коноводом Н. Голубевым галопом поскакал к отходившим цепям 58-го полка и передал подполковнику А.Т. Стученко приказание остановить полк и перейти к обороне, указал участок.

— Какая тут, к черту, оборона, когда люди валятся с ног,— в сердцах бросил Андрей Трофимович Стученко.— Без сна, без еды...

Ничего не ответив ему, я поскакал навстречу колонне 55-го полка, который начал отход на высоты у деревни ПИРОГОВО. Отъехав метров пятьсот, я обернулся. Подразделения А.Т. Стученко начали окапываться, образуя ясно обозначенный фронт. Выходит, погорячился Андрей Трофимович, а теперь успокоился и взялся за дело.

Скоро я встретил командира 55-го полка и поставил ему задачу. Затем ко мне подъехал капитан М.Ф. Шепилов. Он доложил, что 52-й полк продвигается вдоль опушки леса к деревне ПИРОГОВО. Значит, он тоже выходит в район, где мы должны были организовать оборону.

Дивизия наконец была собрана. Полки занимали отведенные им участки.

В этот момент немцы открыли сильный минометный огонь и вновь начали атаку, которую мы отбили. В дивизии со всеми тылами теперь насчитывалось не более 1200 человек. В двух спешенных полках, против которых предпринималась атака, было около 300 бойцов, а в наступавшем батальоне противника — не менее 400 солдат с артиллерией и минометами.

Вскоре гитлеровцы повторили атаку, но опять встретили стойкое сопротивление и отошли к деревне. С переднего края было видно, что по большаку двигалась новая колонна немцев.

Требовалось что-то предпринять. Комдив приказал все полковые орудия (у нас их осталось всего восемь) свести в одну батарею и открыть огонь. Противник отвечал минометными налетами, но колонна, рассредоточившись, продолжала движение.

Между тем наступил вечер [5 октября]. Майор Г.Е. Фондеранцев получил задачу спешить половину полка, выйти к большаку, по которому шла вражеская колонна, и провести разведку боем.

— Надо уточнить обстановку,— сказал генерал.— Да и потревожить гадов. Уж очень нахально они лезут вдоль дороги.

Ночью сильно похолодало. Я пошел к А.Т. Стученко в блиндаж, если так можно было назвать наскоро выкопанную яму, накрытую сверху хворостом.

— Погреться пустишь?

— Придется,— улыбнулся он. Сидя на нарах, я задремал.

— Чайку горячего выпьете? — донеслось до меня сквозь сон.

Открыв глаза, я увидел на столе котелок с кипятком, кружку, банку консервов, ломти хлеба и несколько кусков сахара. Какой же это был вкусный чай! Последнее время мы, как правило, питались на ходу, всухомятку и чем попало. И теперь я отводил душу. Нашу внештатную походную штабную столовую, когда не было боев, обслуживали две девушки-белоруски, выполнявшие обязанности санинструкторов в медвзводе. Видимо, у них и запасся А.Т. Стученко едой.

На рассвете [6 октября] вернулся из разведки майор Г.Е. Фондеранцев. Он привел две немецкие штабные машины, одну санитарную и 38 пленных.

— По большаку шла не одна колонна,— доложил майор. — Это несколько частей одна за другой движутся в северо-восточном направлении. Интервал между ними — примерно полчаса. Я выбрал колонну поменьше и напал на нее. Многие гитлеровцы в перестрелке были убиты, иные разбежались, в плен взяли тридцать восемь человек. За большак я послал разъезд. Наших частей он там не встретил. Думается, на этом фланге немцы вклинились довольно глубоко.

Этот вывод подтверждал и допрос пленных. Один из унтер-офицеров показал, что его полк участвовал в прорыве и теперь, как все они считают, движется по тылам наших войск.

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ.

Наступило хмурое октябрьское утро [5 или 6 октября?].

Проверив еще раз боевые порядки дивизии, офицеры штаба стали уточнять обстановку на флангах. Вскоре мы установили связь со штабом 244-й стрелковой дивизии, занявшей ночью оборону левее нас.

Тогда мы еще не знали, что немцы, обойдя армию с флангов, уже выходили к ней в тыл, что вражеские клинья глубоко врезались в оборону войск фронта. Не знали мы и того, что Ставка основное внимание решила сосредоточить на выводе войск из наметившегося окружения. Но ведь решения Ставки адресованы фронтам, а уж здесь определяют, какой армии или дивизии отходить, какой продолжать удерживать рубеж, какой предпринять иной маневр.

На нашем участке пока было тихо. Однако днем в лесу где-то сзади нас поднялась сильная автоматная стрельба. Мы сразу не могли понять, что это значит. Решили выслать разведку во главе с младшим лейтенантом П.В. Герасименко. Через некоторое время стрельба в тылу усилилась, а затем внезапно оборвалась.

День закончился, уже стемнело, а высланная мною разведгруппа все не возвращалась. Я начал волноваться. И тут появился младший лейтенант П.В. Герасименко.

— В лесу встретились с немцами, видимо, тоже разведчиками,— доложил он.— Завязали перестрелку. Совместно с разведротой стрелковой дивизии разгромили группу. Схватка была короткой. Восемнадцать гитлеровцев убито, один взят в плен.

— Почему же вас так долго не было?

— Пришлось прочесать лес, — ответил разведчик.

К ночи опять сильно похолодало. Вместе с оператором капитаном М.Ф. Шепиловым мы прошли по переднему краю. Бойцы, сидевшие в окопе около станкового пулемета, указали нам на одинокий дом:

— Идите погрейтесь, там наш командир эскадрона и комиссар полка.

В доме топилась печь, было довольно тепло. Я сел на лавочку, покурил и как-то незаметно уснул. Проснулся от тревожного возгласа. Выскочил на улицу — уже светает. Вижу — из ближнего окопа пулеметчик показывает в сторону леса, откуда в нашем направлении двигалась большая группа людей. Я послал младшего лейтенанта П.В. Герасименко выяснить, кто идет, а на всякий случай дал указание привести полки в боевую готовность.

Оказалось, что это подразделения 244-й стрелковой дивизии.

— Получили приказ отходить на ВЯЗЬМУ,— доложил генерал-майору Н.М. Дрейеру командир стрелкового полка, возглавлявший колонны. — Пользуясь темнотой, свернули боевые порядки. На рубеже соприкосновения с противником оставили прикрытие.

В трех колоннах было шесть батальонов пехоты и три дивизиона артиллерии. Мы решили усилить частью этих войск свою оборону и донесли об этом в штаб армии. Однако командарм подтвердил приказ об отходе 244-й стрелковой дивизии к ВЯЗЬМЕ.

А днем из армии неожиданно пришло распоряжение: командиру, военкому и начальнику особого отдела нашей дивизии прибыть в штаб армии. Там сообщили, что генерал-майор Н. М. Дрейер отстранен от командования.

Временно в командование дивизией вступал подполковник А.Т. Стученко.

Я не знал, по какой конкретной причине Н.М. Дрейера отозвали с дивизии, но, разумеется, чувствовал и свою вину, ибо был начальником штаба и его первым помощником. Значит, нес ответственность за все наши решения и действия. Это надо было пережить...

Вскоре и нам приказали оставить занимаемый рубеж, отойти ночью за реку ВОПЕЦ и сосредоточиться в резерве армии. Выделив один полк в прикрытие, дивизия с вечера начала марш.

Утром, после переправы через речушку, к нам подъехал офицер из штаба фронта, уполномоченный поставить дивизии новую задачу: вместе со 127-й танковой бригадой нанести удар по немецкой группировке, выходившей на станцию ЯКОВСКАЯ. Возглавить совместные действия поручалось командиру бригады генерал-майору Ф.Т. Ремизову [Федор Тимофеевич Ремизов].

Фотография Ремизова Федора Тимофеевича.

Ремизов Федор Тимоф 127 тбр.jpg 82,73К

0 скачиваний

Ремизов Федор Тимоф 127 тбр.jpg 82,73К

0 скачиваний

Подполковник А.Т. Стученко тут же выехал в штаб бригады, а, вернувшись, приказал спешить два полка. Вскоре мы вместе с танкистами попытались выбить противника из района станции. Бой завязался упорный. Но в дивизии было мало людей, да и бригада оказалась сильно ослабленной. Несмотря на неоднократные атаки, вражескую оборону сломить не удалось.

А к вечеру [8 октября] пришел новый приказ: отходить на восток, за реки ДНЕПР и ВЯЗЬМУ.

Через Днепр переправлялись вброд — тяжелой техники у нас не было, да и единственная переправа подвергалась ожесточенным налетам авиации. Так же преодолели и реку Вязьма. Здесь мы узнали, что восточнее города ВЯЗЬМА уже находятся немецкие части. Мы же были в тридцати километрах северо-западнее его. Стало ясно, что дивизия попала в окружение.

Не имея никакой связи со штабом армии, решили идти на юг, чтобы как можно быстрее выйти из окружения. Все понимали драматизм положения, но ни паники, ни страха не было. Мы были уверены, что отступление — явление временное, что советские войска непременно остановят врага и нам еще предстоит участвовать в его разгроме. Когда наши полки прошли на юг километров пятнадцать, наконец удалось установить местонахождение штаба армии. Дивизия сосредоточилась в лесу, а подполковник А.Т. Стученко поехал к командарму.

— Генерал Лукин решил организовать прорыв с целью выхода из окружения,— сказал он, вернувшись.

Мы стали выводить подразделения к опушке леса. Здесь и находился штаб армии. Мы увидели нескольких генералов, в том числе командарма 19-й генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина и заместителя командующего фронтом генерал-лейтенанта И.В. Болдина. Генералу И.В. Болдину уже вторично приходилось вести бои в окружении.

Собрав командиров полков и офицеров штаба дивизии, подполковник А.Т. Стученко сказал:

— Нам приказано идти на прорыв в первом эшелоне. Давайте обсудим порядок действий.

Тут же было решено сначала провести рекогносцировку с высоты, расположенной к востоку от лесной опушки. Не теряя времени, подполковник А.Т. Стученко, командиры полков и я сели на коней, галопом выскочили на высоту и остановились под прикрытием ветряной мельницы.

Осмотрев окрестности, А.Т. Стученко начал ставить задачу:

— Дивизия, имея построение в два эшелона — в первом эшелоне пятьдесят пятый и пятьдесят восьмой полки, преодолевает открытое пространство до леса, — комдив указал на видневшийся восточнее нас лес,— уничтожает все, что будет препятствовать выполнению поставленной задачи. В рассредоточенных построениях дивизия задерживается в том лесу и в дальнейшем, избрав наиболее выгодное направление, повторяет скачок к новому рубежу. И так до момента преодоления кольца окружения. Боевой порядок в линию колонн по звеньям, аллюр-галоп. Штаб дивизии — впереди полка второго эшелона.

Подобное решение исходило, конечно, из предположения, что противник, перехватив основные дороги, окружил наши части малыми силами, расставив по кольцу небольшие группы с минометами и пулеметами. Не знали мы, что нас окружили значительные силы. Впрочем, если б и знали, иного решения в сложившейся обстановке быть не могло.

Когда мы вернулись в лес, подполковник А.Т. Стученко построил дивизию для атаки. Однако на этот раз атака и прорыв не состоялись: мы не дождались танков, которые должны были поддерживать конницу.

Уже в наступившей темноте [9 октября] командарм приказал отвести дивизию в деревню ШУТОВО (это в 6—8 километрах севернее нашего расположения) и прикрыть фланг армии с севера.

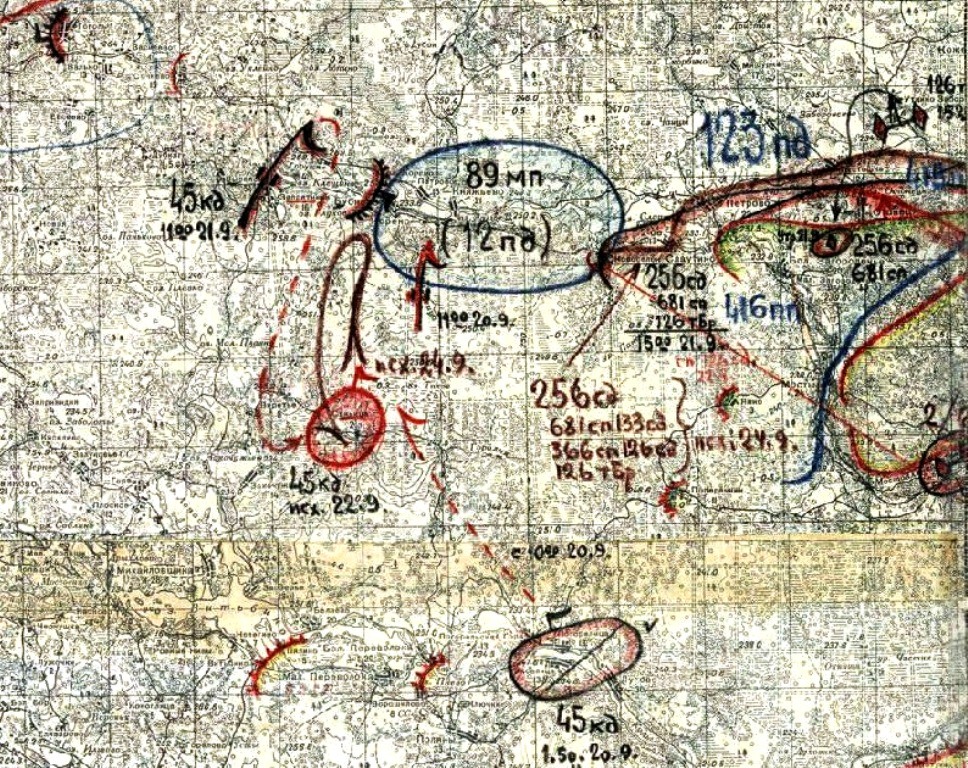

Несколько позднее генералы М.Ф. Лукин и И.В. Болдин приняли решение прорываться из окружения двумя группами. Правая колонна в составе 134-й и 89-й стрелковых дивизий, 45-й кавалерийской дивизии и 127-й танковой бригады получила приказ двигаться по маршруту ЛОМАКИНО — МАНТЬЕВО — станция МАЦЕРСКАЯ на железной дороге Вязьма — Москва. В левую колонну включались остальные части 19-й армии.

Но это решение, как мне кажется, запоздало. В 19-й армии после боев осталось мало сил, а на внешний обвод окружения к этому времени уже вышло шесть танковых и двенадцать пехотных немецких дивизий. Упорным сопротивлением и непрерывными контратаками наши войска оттягивали на себя силы главной ударной группировки гитлеровцев, что облегчало советскому командованию подвод резервов и организацию обороны на можайском направлении.

Ночью поступил приказ командарма: «89-я стрелковая дивизия со 127-й танковой бригадой под командованием генерал-майора Ремизова прорывает кольцо окружения севернее Вязьмы и наступает на восток и северо-восток; 45-я кавалерийская дивизия, двигаясь во втором эшелоне, развивает успех 89-й стрелковой дивизии и совместно со 127-й танковой бригадой обеспечивает расширение прорыва на флангах, содействуя выходу из окружения остальных частей».

Атака 89-й стрелковой дивизии началась внезапно, без артподготовки. Раскатистое «ура» неожиданно разнеслось по полю. Бросок был настолько дружным и стремительным, что немцы не успели опомниться, как подразделения дивизии прорвали первую линию окружения. 127-я танковая бригада, подбив несколько танков противника, тут же заняла огневые позиции на флангах — для обеспечения выхода из окружения остальных частей.

Бойцы и командиры нашей дивизии с нетерпением ожидали команды для движения вперед вслед за 89-й дивизией. Но вдруг по радио поступил приказ: «Сорок пятой остаться на месте, пропустить другие части и, следуя с танковой бригадой последними, прикрывать с тыла прорвавшиеся колонны».

Тем временем под натиском противника бригада, в которой после боя осталось всего три танка, вынуждена была отойти в район сосредоточения нашей дивизии. Мы знали, что за 89-й дивизией идет 134-я. И действительно, вскоре появились ее колонны. А спустя некоторое время в той стороне, куда они ушли, послышалась сильная стрельба, а затем все стихло.

Вместе с танковой бригадой наша дивизия оставалась на месте. В ней теперь насчитывалось около 600 человек. В основном — строевые солдаты, кавалеристы, так как наш обоз теперь состоял всего из десятка повозок. Кроме того, у нас было несколько сорокапяток и восемь станковых пулеметов на тачанках.

Вечером [11 октября], выставив дозоры, устроили баню. Горячей воды, конечно, не было, помылись холодной и переоделись во все чистое.

Пока враг нас не тревожил. Ни ночью, ни днем. В наш район продолжали отходить бойцы, сержанты, командиры — в одиночку и группами. Мы формировали из них подразделения, назначали командиров, уплотняя боевые порядки кавполков.

Поскольку обстановка не прояснялась, а противник вновь начал активные действия, надо было уточнить наши дальнейшие задачи. С рассветом [12 октября] послал капитана М.Ф. Шепилова в штаб армии, который, по нашим сведениям, находился в восьми километрах от дивизии.

— Михаил Федорович, любыми путями пробейтесь к командарму,— напутствовал я оператора. — Доложите о нашем положении, во что бы то ни стало получите указания.

— Пробьюсь,— заверил меня М.Ф. Шепилов, сел на коня и ускакал.

Капитан М.Ф. Шепилов до войны был адъютантом начальника Военной академии имени М.В. Фрунзе генерал-лейтенанта М.С. Хозина. В первые дни войны он подал рапорт об отправке на фронт и был назначен в нашу дивизию оператором. По долгу службы ему постоянно приходилось бывать в полках. Не было случая, чтобы М.Ф. Шепилов не выполнил порученного ему задания. В самых сложных ситуациях он проявлял себя смелым, находчивым, волевым офицером. После войны полковник М.Ф. Шепилов стал преподавателем Военной академии Генерального штаба.

Вместе с А.Т. Стученко мы нетерпеливо ожидали нашего оператора. Вернулся он лишь во второй половине дня [12 октября].

— Штаба армии на указанном вами месте не оказалось,— доложил капитан. — Часа три я объезжал все высоты, но, увы, никого из штаба не встретил.

Потом мы узнали, что штаб армии выходил из окружения группами. Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин, шедший с одной из них, был тяжело ранен, потерял сознание и в таком состоянии попал в плен, а генерал-лейтенант И. В. Болдин с группой командиров благополучно вышел к своим.

Итак, мы сами должны были решать, что делать дальше. Подполковник А.Т. Стученко собрал командиров полков обсудить положение. Но, едва он обрисовал обстановку, немцы открыли огонь, и буквально рядом с нами разорвалась мина. Осколками были убиты боец-коновод и наш лучший разведчик командир взвода младший лейтенант П.В. Герасименко.

Комдив велел начать отход.

— Медлить нельзя,— сказал он.— Будем отходить к лесу. Головной — пятьдесят восьмой полк, за ним — пятьдесят второй, пятьдесят пятому полку замыкать колонну. Штабу организовать разведку и походное охранение.

Под прикрытием темноты [в ночь с 12 на 13 октября 1941 г.] дивизия оторвалась от противника и начала марш. Сначала шли по лесу, потом по полю, на котором недавно кипел бой. Со всех сторон слышалась стрельба. Мы упорно искали участок, где бы можно было прорваться и выйти из окружения.

Когда нашу походную заставу, двигавшуюся впереди колонны, внезапно обстреляли, подполковник А.Т. Стученко решил изменить направление движения и прорваться через реку ВЯЗЬМА на юго-запад. Головному 58-му полку, которым теперь командовал начальник штаба майор Н.Н. Шубин [майор ШУБИН Петр Алексеевич, до этого — начальник штаба 52-го кавполка; вышел из окружения 31.10.1941 г. вместе с военным комиссаром дивизии полковым комиссаром И.Г. Полегиным], предстояло захватить мост через реку.

Едва мы с капитаном М.Н. Былинкиным организовали наблюдательный пункт, как невдалеке стали рваться мины. После разрыва одной из них меня подбросило вверх, что-то кольнуло в лицо и сильно ударило по руке.

Капитан Былинкин почему-то шепотом спросил:

— Живой?

Тоже шепотом я ответил:

— Живой.

Осмотрев мою руку, Былинкин перочинным ножом извлек из нее неглубоко впившийся осколок. Лекарств не оказалось, но бинт нашелся.

В это время на наблюдательном пункте появился майор П.А. Шубин.

— Попытка овладеть мостом не удалась,— доложил он.— Полк отходит к лесу.

В лесу мы сели на коней и скоро догнали остальные части дивизии. По приказанию А.Т. Стученко они двигались в направлении на Вязьму. Неподалеку от деревни ЖИПИНО мы встретили бойцов нашей стрелковой части во главе с майором. Они вели огонь по окраине деревни. Здесь же находился генерал-майор Ф.Т. Ремизов [командир 127-й тбр Ремезов Федор Тимофеевич] со своими тремя танками и полковник И.П. Корчагин, командир другой танковой бригады [командир 126-й тбр Корчагин Иван Петрович], у которого было несколько десятков танкистов, но ни одного танка.

Посовещавшись, наши командиры решили начать прорыв.

— Иного выхода нет, Андрей Трофимович,— заключил разговор генерал-майор Ф.Т. Ремизов.

— Будем пробиваться,— коротко бросил полковник И.П. Корчагин.

— А вы, майор, как думаете? — обратился наш комдив к командиру группы пехотинцев.

— Нас около двухсот, есть два орудия,— ответил майор.— Мы уже начали прорыв, но немцы сильным огнем положили наши цепи.

— Из какой вы дивизии?

— Мы — пятидесятая стрелковая дивизия,— ответил майор.

Фотография Корчагина Ивана Петровича.

Корчагин Ком-р 126 тбр.jpg 93,87К

0 скачиваний

Корчагин Ком-р 126 тбр.jpg 93,87К

0 скачиваний

Подполковник А.Т. Стученко распорядился спешить 58-й и 52-й полки, коноводов оставить за деревней, во втором эшелоне держать 55-й полк. И вот наши кавалеристы вместе с пехотинцами и танкистами пошли в атаку. Штаб нашей дивизии двигался за второй цепью. До немцев было около двух километров. Это расстояние цепи прошли во весь рост.

Три-четыре тачанки продвигались перекатами в боевых порядках. Пулеметчики вели с них непрерывный огонь. Сильный ответный огонь открыли и немцы. От прямого попадания мины погибла ближняя к нам тачанка, снарядом был подбит танк, который вел генерал-майор Ф.Т. Ремизов.

И все же наши цепи стремительно продвигались вперед. Их не смог задержать и усилившийся огонь противника. Эту атаку уже ничто не могло остановить. Мы ворвались в деревню [д. ЖИПИНО, 13 октября].

Много наших людей полегло в этом бою, но и немцев было уничтожено немало. Когда мы были уже на противоположной окраине деревни, из ближнего леса появилась цепь гитлеровцев. Они наступали в нашу сторону.

Я немедленно отправил сержанта М. Байрамова [командир взвода комендантского эскадрона, старший сержант БАЙРАМОВ Ахмед Мусаевич] за полком второго эшелона и коноводами. Получив приказ, они двинулись к лощине. Но как только достигли ее, поднялась сильная минометная стрельба. Все заволокло дымом. Видимо, это место было пристреляно.

В лощине погибли рация, ее расчет вместе с начальником спецсвязи, начальник штаба 55-го полка капитан Н.Н. Беляков [капитан БЕЛЯКОВ Александр Витальевич, начальник штаба 58-го кавполка], обе девушки — санинструкторы [вероятно, речь идет о военфельдшере ТРОШИНОЙ Евгении Ивановне, фельдшере 52-го кавполка, и военфельдшере ПРОДЫБАЙЛО Вере Матвеевне, фельдшере сабельного эскадрона 58-го кавполка].

[Капитан БЕЛЯКОВ Александр Витальевич, начальник штаба 58-го кавполка, до сих пор числится пропавшим без вести между __.10.1941 и __.12.1941 г.]

Погиб, видимо, и мой коновод Николай Голубев: лошадей я так и не дождался.

Мы с группой танкистов полковника И.П. Корчагина сосредоточились для отражения контратаки противника. Но немцы почему-то отошли.

Вся группа двинулась по полю в сторону рощи, расположенной, судя по карте, западнее города Вязьмы. Противника впереди не было, но разрывы мин непрерывно сопровождали нас. В роще наш дивизионный врач Н.Н. Вишняков руками вынул из моей щеки тоненький осколок. Надо сказать, что у нашего врача, смелого, энергичного человека, были искусные руки.

[Врач старший, военврач 2-го ранга ВИШНЯКОВ Иван Константинович, вышел из окружения, продолжал воевать, награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны 2 степени].

По указанию генерал-майора Ф.Т. Ремизова мы начали собирать людей, прорвавшихся через деревню, строить их, создавать взводы и роты. Но тут немцы опять открыли ураганный минометный огонь.

Однако к вечеру [13 октября] остатки дивизии были в сборе — всего 97 человек. К нам присоединились танкисты и еще до сотни бойцов из различных стрелковых частей.

Как только стемнело, тронулись к реке. Выпал снег, морозило, было очень холодно. Разведку реки производили вплавь. Сняв шинели, несколько человек мужественно вошли в ледяную воду. Разведав реку, начали переправу. Из ящиков повозок, скрепленных сенными арканами и проволокой, снятой с телеграфных столбов, мы соорудили несколько своеобразных паромов. Их тянули на другую сторону, затем пустые возвращали обратно.

Переправой руководили майоры Г.Е. Фондеранцев и П.А. Шубин.

— Виталий Андреевич,— обратился ко мне Г.Е. Фондеранцев,— нам с Шубиным следует остаться здесь до окончания переправы, а штабу целесообразно перебраться сейчас. На том берегу людей надо собирать и организовывать.

Я согласился. Вместе со мной на паром поместились М.Н. Былинкин и М.Ф. Шепилов. Мы уже приближались к восточному берегу, когда наши бойцы обнаружили мост. Как мы поняли, многие вскоре ушли туда. Наконец мы высадились и сразу пошли к лесу.

Вскоре наткнулись на блиндаж. В нем оказались А.Т. Стученко, И.П. Корчагин, Ф.Т. Ремизов, комиссар 127-й танковой бригады П.А. Соловьев. Было несколько бойцов и командиров из нашей дивизии, танкисты и пехотинцы из других частей.

Фотография П.А. Соловьева.

Соловьев Комиссар 127 ТБр.jpg 93,99К

0 скачиваний

Соловьев Комиссар 127 ТБр.jpg 93,99К

0 скачиваний

Позднее я узнал, что майоры Г.Е. Фондеранцев и П.А. Шубин переправились где-то в другом месте и с группой бойцов нашей дивизии благополучно вышли из окружения. Впоследствии Г.Е. Фондеранцев стал заместителем командира дивизии, прошел всю войну, был комендантом Веймара. П.А. Шубин командовал полком. Военком дивизии А.Г. Полегин и его заместитель также вышли из окружения отдельной группой.

В лесу нас собралось около 300 человек, причем все пешие, за исключением нашей группы, имевшей 17 лошадей. Вскоре вся колонна двинулась в путь.

Перед рассветом [14 октября], где-то в районе ЛУКЬЯНОВО, ГРЯДКИНО [правильно — ГРЕДЯКИНО], идущая впереди нас группа танкистов И.П. Корчагина почему-то замешкалась. Потом поднялся шум, в небе вспыхнули осветительные ракеты, заговорили пулеметы. Я немного помедлил и крикнул:

— За мной, не ложись! — и, стараясь держаться ближе к лошади, бегом бросился вперед.

Преодолев освещаемое ракетами поле, по которому били пулеметы, я вместе с конем покатился вниз по крутому склону оврага. Вскоре сюда спустились капитан М.Ф. Шепилов, инструктор политотдела политрук Н.Н. Лифорт [вероятно, речь идет о ЛИХТЕРЕ Ефиме Яковлевиче, помощнике по комсомольской работе 45-й кавдивизии], две женщины — врач и медсестра [возможно, речь идет о военфельдшере АКСЕНОВОЙ Анне Дмитриевне, фельдшере артиллерийской батареи 58-го кавполка, участнице войны с белофиннами, и военвраче 3-го ранга ШАЛЬНОВОЙ Ольге Николаевне, фельдшере штаба 45-й кавдивизии; обе вышли из окружения] и еще несколько человек.

[Фельдшер штаба 45-й кавдивизии, военврач 3 ранга, ШАЛЬНОВА Ольга Николаевна (после войны – по мужу Сыченникова).

Врач ст. Глинки Смоленской области, служащая, беспартийная, образов. – высшее, военное – нет, русская, 1918 г.р., в КА с 1941, незамужняя. Ивановская область, г. Меленки, Рабочий поселок, 7, кв. 1. До войны – студентка Смоленского медицинского института, по окончании которого добровольцем ушла на фронт. Вышла из окружения и прошла проверку в Суздальском спецлагере НКВД.

Фотографии предоставлены ее племянницей Астаниной Татьяной Федоровной, проживающей в гор. Меленки Владимирской области.

Довоенное фото. Ольга Николаевна – справа.

http://www.polk.ru/f...llery&image=784

http://www.polk.ru/f...llery&image=785

АКСЕНОВА Анна Дмитриевна тоже вышла из окружения, воевала в 372-й СД, получила в 1943 году тяжелое ранение. Награждена орденами Красная звезда и Отечественной войны].

На рассвете в ближайшем лесу собрались все, за исключением танкистов И.П. Корчагина. Очевидно, они ушли в другом направлении. Не было с нами и Миши Былинкина, нашего разведчика. Он погиб, когда мы преодолевали под огнем открытое поле. Так я потерял своего близкого боевого товарища, смелого и исполнительного офицера. На душе было тяжело и тревожно...

Тем временем совсем рассвело [14 октября]. Недалеко затрещали мотоциклы, послышалась немецкая речь. Противник прочесывал лес, который мы только что покинули.

Ночью [с 14 на 15 октября], к нам присоединилась группа артиллеристов. Подполковник А.Т. Стученко повел колонну вдоль железной дороги по направлению к станции Угра. Шли с короткими привалами весь день. Под вечер [15 октября] вышли к шоссе, по которому двигалась танковая колонна гитлеровцев. Выбрав момент, перескочили шоссе и снова углубились в лес.

Перед рассветом [16 октября], выйдя на опушку, вынуждены были остановиться: перед нами простиралось открытое поле. Двигаться в обход не было уже никаких сил. Выставив охрану, повалились на землю, вернее, на еловые ветви, которыми застелили уже припорошенную снегом траву.

Дозорные доложили, что в селе, в полутора километрах от леса, большое скопление вражеских войск, слышен гул моторов, Видимо, там остановилась немецкая часть. Впрочем, и до нас доносились гул, крики и пение. Дозорные обнаружили телеграфные и телефонные кабели, протянутые вдоль опушки. Естественно, они их перерезали в нескольких местах.

В лесу пробыли весь день [16 октября]. Построили шалаши, развели костры и пили пустой кипяток, чтобы согреться. Ни чая, ни сахара, ни хлеба у нас уже не было. К вечеру [16 октября] опять двинулись в путь.

Так прошло трое суток, пока мы не вышли в район станции ЛОСЬМИДАХ [правильно – ЛОСЬМИНО].

И здесь ночью [19 октября], наша колонна напоролась на немцев. Со стороны моста, перекинутого через лощину, начали взлетать осветительные ракеты. Зашумели моторы мотоциклов и автомашин, застрочили пулеметы... Нам удалось выскочить из лощины и оторваться от преследователей. А.Т. Стученко в колонне не оказалось, не было его и среди убитых. Потом мы узнали, что он выходил из окружения иным путем.

В отряде осталось не более 50 человек, в основном из нашей 45-й дивизии. С нами были генерал-майор Ф.Т. Ремизов и полковой комиссар П.А. Соловьев. Чтобы окончательно оторваться от противника, вошли в реку и двинулись вдоль берега по воде. Затем выбрались на дорогу и к утру оказались в маленькой деревне, в которой и заночевали.

Много трудных минут пришлось пережить нам за двадцать долгих дней, проведенных в огненном кольце. Раньше мы полагали, что тяжелее тех боев, которые вели наши воины с превосходящим противником, ничего и быть не может.

Но теперь, выходя из окружения, поняли, что нет для солдата ничего горше и страшнее, нежели сознание отрешенности от прямой активной борьбы с врагом. Лишь одно утешало: когда-нибудь мы прорвемся к своим, снова встанем в боевые ряды. И как окрыляла нас поддержка замечательных советских людей, которые не жалели для нас последнего куска хлеба, но — что греха таить — нередко и ругали за то, что отступаем. Женщины кормили нас, чем могли, стирали вечно мокрые портянки.

В одной деревушке нашей хозяйкой оказалась средних лет рыжеволосая женщина. Поохав немного, она начала нас распекать за то, что мы оставляем их на произвол судьбы. А потом внесла миску сметаны, налила в кружки молока, нарезала хлеба. Сделав все это, она села на лавку и заплакала, причитая: «Кушайте, родименькие, дай Бог вам дойти до своих».

Запомнилась и еще одна встреча, дня через два. Мы зашли в избу. На лавке сидел старик с окладистой седой бородой и подшивал валенки. Рядом молодая женщина что-то шила.

Мы поздоровались. Старик отложил валенок и, скручивая цигарку, посмотрел из-под бровей.

— Бежите?

— Отходим,— ответил я.

— И долго будете отходить?

— Думаю, что скоро кончим.

Помолчали.

— Злости у вас мало,— сказал дед.— Немец нажмет — и отходите. Вот зубами бы вцепиться в землю, злобой гореть при виде врага.

Мы стали говорить, что наши воины дерутся до последнего, не жалея себя. Но старик покачал головой и заметил:

— Все это верно, и я так думаю, да вот отступаем, а это на раздумье наводит. И все-таки верю: поднимется злость у народа.

В разговорах о войне, которые, естественно, пришлось вести почти в каждом селе, высказывалась не только озабоченность положением на фронте, но и вера в перемену к лучшему. Люди обращались к нам за советом, как создавать партизанские отряды, как действовать против врага, с кем можно связаться и получить указания. Разумеется, исчерпывающе ответить на эти вопросы мы не могли и давали советы, исходившие от сердца, от желания задержать нашествие неприятеля.

Уже почти три недели выходили мы из окружения. Стычки с противником возникали чуть не каждые сутки. Часто бывали на грани гибели и все-таки избегали ее.

И вот однажды от местных жителей мы узнали, что дальше к востоку, вплоть до переднего края, все население изгнано из деревень и везде стоят немецкие войска. Значит, где-то недалеко фронт, где-то рядом свои. И на душе стало радостно, хотя каждый понимал, что последние километры будут самыми тяжелыми.

Двигаясь вдоль опушки леса, мы подошли к деревне недалеко от НАРО-ФОМИНСКА. Не входя в нее, заночевали в лесу. К вечеру следующего дня мы увидели реку. По всем признакам это была НАРА. Значит, недалеко передний край.

Как только стемнело, в колонне по одному осторожно тронулись к реке. Мы тихо двигались по лесу, но скоро обнаружили, что он занят немцами. Слышалась чужая речь, между деревьями светились огни костров. Раздавались удары топоров. Выйдя на опушку, затаились в тени елей. Ярко светила луна. Все было отчетливо видно.

Впереди в ста метрах проходила шоссейная дорога, а за ней на таком же расстоянии рос кустарник. Прямо перед нами, из кустарника, с короткими паузами стрелял станковый пулемет. Трассы шли в направлении противоположного берега реки. Стало совершенно ясно — впереди передний край немецкой обороны, а за ним передний край советских войск. Радостно и тревожно забилось сердце...

Вдоль шоссе ходили патрули, и перейти его нам не удалось. Решили пробираться к реке через торфоразработки. Сначала к торфянику подошел лейтенант Н. Н. Юрченко, а потом двинулась вся группа. Вода на торфянике замерзла. Лед ломался и трещал под ногами. Быстрым шагом перешли шоссе, затем траншею, вторую и, наконец, оказались на берегу реки. Стояла тишина, нигде ни звука, перестал стрелять даже пулемет. И только по-прежнему ярко светила луна.

Нам показалось странным, что, не встретив немцев, мы так спокойно подошли к реке. Не может быть, чтобы они не видели нашей группы. Здесь ли передний край? Не ушли ли наши? Почему стрелял пулемет?

Укрывшись в кустах на берегу, мы шепотом обсуждали эти вопросы. И тут заметили какую-то блестящую полосу на воде. Послали разведку. Оказалось, через реку перекинуты неширокие бревна. Обледенев на морозе, они и блестели при лунном свете. По ним-то мы и начали переправу. Так как бревна оказались тонкими и скользкими, пришлось переправляться сидя. Подобрав полы шинели, мы садились на бревна, поднимали ноги и, опираясь руками, двигались вперед.

Полковой комиссар П.А. Соловьев [127-я танковая бригада] решил перейти в рост, но поскользнулся и с шумом свалился в воду. Однако и это не вызвало тревоги на обоих берегах реки.

Переправившись, мы обнаружили пустую траншею, построенную бруствером к реке. Здесь валялись наши стреляные гильзы, бумажные мешки из-под сухарей, патронные ящики и пустые консервные банки. Видимо, еще недавно в траншее шла полным ходом окопная жизнь, но почему-то оборвалась. Неужели наши отошли? Это же подмосковные рубежи. От такой мысли я невольно содрогнулся.

Прошли еще километра два, остановились. Кругом ни души. Капитан М.Ф. Шепилов и медсестра Шура попросили разрешения пойти вперед посмотреть, нет ли кого-нибудь поблизости. Через несколько минут послышался резкий возглас, а потом радостный крик: «Наши!»

Все вскочили, бросились на крик и увидели советского бойца, стоявшего в траншее у станкового пулемета. Тут же подошел лейтенант. Проверив наши документы, он сказал:

— Вы вышли на передний край и идете к немцам. Двигайтесь вот по этой лесной дороге, там узнаете, где наш штаб, И уходите поскорее, гитлеровцы здесь периодически производят сильные огневые налеты. На прощание лейтенант дал нам пачку махорки.

Штаб полка оказался в деревне. У нас опять проверили документы и разместили всех в одной избе со связистами. Они встретили нас радушно: принесли консервы, колбасу, водку. Хозяйка наварила здоровенный чугун картофеля.

Это было в ночь на 7 ноября 1941 года. Так мы встретили наступающую 24-ю годовщину Октября.

Утром 7 ноября нас перевезли в дивизию. Командир удивлялся, что мы так легко перешли через передний край. Тогда капитан М. Ф. Шепилов по моему указанию съездил с начальником штаба дивизии на место нашего перехода. Выяснилось, что на этом участке в памятный для нас час произошла смена батальонов. Немцы, судя по всему, ушли в лес греться у костров, оставив боевое охранение, мимо которого нам удалось проскользнуть.

8 ноября генерал-майора Ф.Т. Ремизова, полкового комиссара П.А. Соловьева и меня вызвал Н.А. Булганин, бывший тогда членом Военного совета фронта. Мы подробно рассказали ему, в каких боях побывали и как выходили из окружения.

«Ну, теперь отдыхайте», — сказал он в заключение и направил нас в дом отдыха.

Там оказались все командиры, бывшие с нами на реке Вязьма и вышедшие в расположение советских частей с группой майоров Г. Е. Фондеранцева и П.А. Шубина.

Мы ожидали новых назначений...